第29回 管理栄養士の過去問と解答を全問題表示しています。

- 身体活動では、1 日60 分以上の強い運動を勧める。

- 喫煙では、サプリメントを摂取すれば、吸っても良いと伝える。

- 休養では、能動的休養として社会活動への参加を勧める。

- 睡眠では、入眠前のアルコール摂取を勧める。

- 食事では、若い頃よりも味覚が鋭敏になっていることに気づかせる。

【 解答:3 】

- 職場の自動販売機を見て、つい缶コーヒーを買った。

- 同僚のおかわりにつられて、ご飯のおかわりをした。

- 仕事のストレスがたまり、食べ過ぎた。

- 上司のダイエットがきっかけになり、ダイエットを始めた。

- なかなか体重が減らないので、ダイエットをやめた。

【 解答:5 】

- 毎年インフルエンザに罹るが、いつも1 日で回復し寝込むことはない。

- がんによる死亡率は高いが、近親者でがんになった者はいない。

- 糖尿病の合併症の深刻さはわかるが、自分の血糖値は気にならない。

- これまで貧血に罹ったこともないし、貧血で死ぬことはない。

- 両親とも高血圧が原因で脳卒中になったので、自分の血圧が心配である。

【 解答:5 】

- 最初は、肥満改善指導のために開発された。

- 行動変容段階(ステージ)と行動変容過程(プロセス)が含まれる。

- 行動変容段階は、行動変容の準備性によって分けられている。

- 行動変容段階が進むと、自己効力感(セルフ・エフィカシー)も高まる。

- 維持期の対象者でも、関心期(熟考期)に戻ることがある。

【 解答:1 】

- 早朝から、朝食のサービスを提供する。

- 学生が選んだメニューについて、改善点を指摘する。

- 食育フェアを開催し、簡単に調理できるレシピを提供する。

- 食堂の全メニューに、わかりやすい栄養表示を行う。

- 食堂のテーブルに、食生活に関する卓上メモを置く。

【 解答:2 】

- 食事と運動では、どちらを先に改善できそうですか。

- 減量するのは自分のためですか、それとも家族のためですか。

- 1 か月の減量目標は1 kg にしますか、それとも2 kg にしますか。

- 減量はすぐに始めますか、それとも来月からにしますか。

- 減量のメリットとデメリットは、どちらを強く感じますか。

【 解答:5 】

- 空腹でイライラしても3 分間がまんする --- セルフモニタリング

- 食べたくてがまんできなくなったら運動をする --- 認知再構成

- 特別な食事ではなく健康な食事であると考える --- 行動置換

- 食事療法を妨害する人から遠ざかる --- 刺激統制

- 落ち込んだら家族に愚痴を聞いてもらう --- 行動契約

【 解答:4 】

- 食塩を減らす実践に結びつきやすい講演会を開催する。

- 減塩のポイントをまとめたリーフレットを健康フェアで配布する。

- 自治体のホームページでおいしい減塩料理を紹介する。

- スーパーマーケットで食塩相当量を表示した減塩弁当を販売する。

- 減塩の調味料を使用する飲食店を増やす。

【 解答:4 】

- 消費期限は、品質保持が期待できる期限を示した表示です。

- 賞味期限は、その期限内に食べることを定めた表示です。

- ナトリウム1,000 mg の食塩相当量は、1 g になります。

- アレルギー表示の特定原材料として、5 品目が定められています。

- 「熱量ゼロ」と表示されていても、0 kcal とは限りません。

【 解答:5 】

- 社員全員の身長、体重、腹囲を計測する。

- 生活習慣改善に対する考え方を個別面談で調べる。

- 社員食堂の献立別の売り上げを調べる。

- 職場周辺にある飲食店のメニューを調べる。

- 社員全員の栄養摂取状況を調べる。

【 解答:2 】

- 幼稚園児が、正しい箸の持ち方の紙芝居を観る。

- 小学生が、苦手な食べ物を克服するための寸劇をする。

- 中学生が、栄養素の種類と働きについて講義を受ける。

- 高校生が、朝食欠食の問題点と改善策について話し合う。

- 勤労者が、生活習慣病予防対策のビデオを観る。

【 解答:4 】

- 主食 --- 炭水化物100 g

- 副菜 --- 食物繊維7 g

- 主菜 --- たんぱく質6 g

- 牛乳・乳製品 --- カルシウム200 mg

- 果物 --- ビタミンC 100 mg

【 解答:3 】

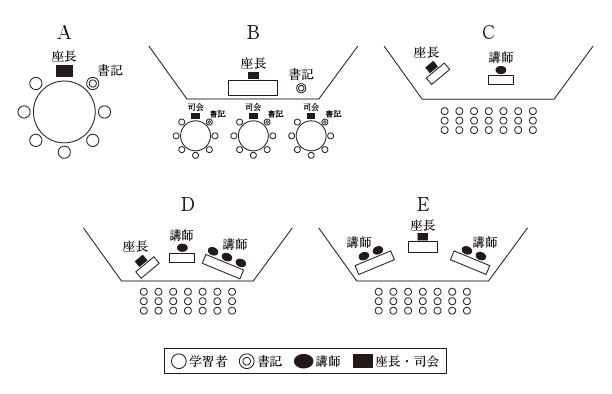

- フォーラム --- A

- シンポジウム --- B

- バズセッション --- C

- ラウンドテーブルディスカッション --- D

- パネルディスカッション --- E

【 解答:5 】

- プログラムに競技指導者との連携が含まれていたか --- 企画評価

- 選手の乳製品の摂取量が増加したか --- 経過(過程)評価

- 選手の1 年後の骨密度が増加したか --- 影響評価

- 選手の食事と競技パフォーマンスに関する知識が増えたか --- 結果評価

- 弁当を手作りすることで、選手の食費が節約できたか --- 経済評価

【 解答:1 】

- 学校医から未成年者の飲酒の害を聞く。

- 酒造メーカーの人と教授との対談を聞く。

- 断酒会の人たちから断酒の苦労を聞く。

- 急性アルコール中毒になった先輩と話をする。

- アルコール依存症の人のビデオを観る。

【 解答:4 】

- コンプライアンス --- 痛みを抑える治療

- アドヒアランス --- 患者側の治療への積極的な参加

- ノーマリゼーション --- 患者の重症度の判別

- セカンドオピニオン --- 患者の意思の確認

- トリアージ --- 別の専門職の意見を求めること

【 解答:2 】

- アウトカムは、開始後に設定する。

- 目的に、治療の標準化がある。

- バリアンスは、パス終了後に対応する。

- 活用により、チーム医療が不要となる。

- インフォームドコンセントが必要である。

【 解答:25 】

- 下腿周囲長 --- 身長

- 肩甲骨下部皮下脂肪厚 --- 上腕筋囲

- 膝下高 --- 上腕筋面積

- ウエスト周囲長 --- 内臓脂肪面積

- 上腕周囲長 --- 体脂肪率

【 解答:4 】

- 末梢血リンパ球数 --- 骨格筋量

- 血清トランスサイレチン値 --- 体脂肪量

- 血清トランスフェリン値 --- 骨量

- 血清レチノール結合たんぱく質値 --- 筋たんぱく質量

- 尿中3-メチルヒスチジン量 --- 筋たんぱく質異化量

【 解答:5 】

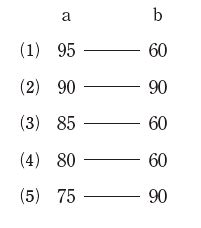

【 解答:2 】

- 入院患者は、1 週間に2 回算定できる。

- 外来患者は、初回月に3 回算定できる。

- 集団栄養食事指導料は、1 回の指導時間30 分で算定できる。

- 集団栄養食事指導料は、入院患者と外来患者を同時に指導しても算定できる。

- 成人の食物アレルギー食は、算定対象である。

【 解答:4 】

- 人工濃厚流動食には、ミキサー食が含まれる。

- 小腸切除例の適応判断基準に、残存腸管の長さは含まれない。

- 開始時の投与速度は、50 mL/時以下とする。

- 下痢が生じた場合は、投与速度を速める。

- 脱水が生じた場合、血清尿素窒素値が低下する。

【 解答:3 】

- 生理食塩液のナトリウム濃度は、154 mEq/L である。

- 高カロリー輸液製剤には、クロムが含まれる。

- 中心静脈栄養法と経腸栄養法は併用できない。

- 脂肪乳剤は、末梢静脈から投与できない。

- ビタミンB1 欠乏では、代謝性アルカローシスを発症する。

【 解答:1 】

- 血清トリグリセリド値の低下がみられる。

- 血清リン値の上昇がみられる。

- 血清カリウム値の上昇がみられる。

- 血清マグネシウム値の低下がみられる。

- 血清インスリン値の低下がみられる。

【 解答:4 】

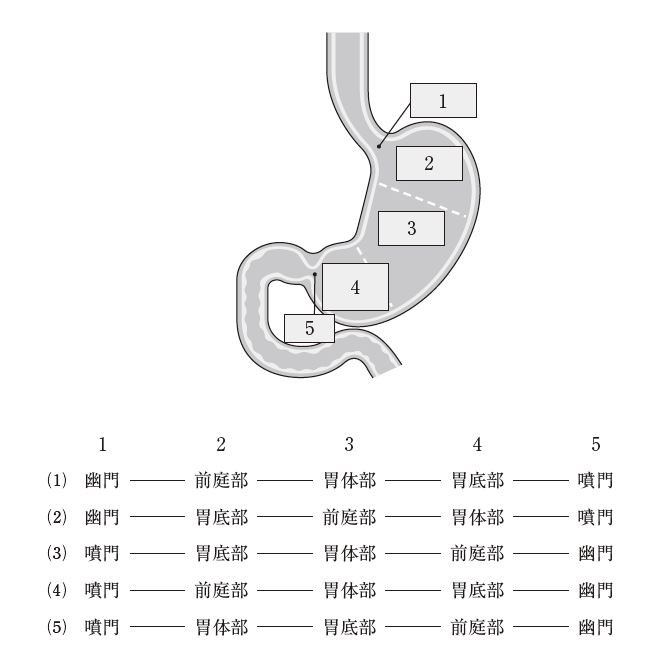

【 解答:3 】

- 内臓脂肪型肥満は、内臓脂肪面積120 cm2 以上をいう。

- 高度肥満は、BMI 30 kg/m2 以上をいう。

- 睡眠時無呼吸症候群は、肥満合併症である。

- 変形性関節症には、脂肪細胞の量的異常が関与する。

- 超低エネルギー食(VLCD)は、1,000 kcal/日とする。

【 解答:34 】

- 炭水化物の摂取エネルギー比率は、70% とする。

- たんぱく質の摂取エネルギー比率は、7 % とする。

- コレステロールの摂取量は、400 mg/日とする。

- 食塩の摂取量は、10 g/日とする。

- 食物繊維の摂取量は、25 g/日とする。

【 解答:5 】

- エネルギーの摂取量は、1,200 kcal/日とする。

- 飽和脂肪酸の摂取量は、13 g/日とする。

- コレステロールの摂取量は、400 mg/日とする。

- 食塩の摂取量は、8 g/日とする。

- アルコールの摂取量は、エタノール換算で40 g/日とする。

【 解答:2 】

- 原因には、腹圧の上昇がある。

- アルコール摂取により、下部食道括約筋圧が低下する。

- 高脂肪食は、胃排泄速度を遅延させる。

- 1 回の食事量を少なくする。

- 食後は、仰臥位安静とする。

【 解答:5 】

- 潰瘍性大腸炎では、水溶性食物繊維を制限する。

- クローン病では、アミノ酸を制限する。

- 短腸症候群では、糖質を制限する。

- イレウスでは、輸液量を制限する。

- たんぱく質漏出性胃腸症では、脂質を制限する。

【 解答:5 】

- 呼吸商(RQ)低下時は、糖質を制限する。

- フィッシャー比低下時は、芳香族アミノ酸を投与する。

- 高アンモニア血症では、糖質を制限する。

- 腹水時には、脂質を制限する。

- 便秘予防には、ラクツロースを投与する。

【 解答:5 】

- 循環血液量が減少する。

- 心拍出量が増加する。

- 末梢血管抵抗が増加する。

- 交感神経が活性化する。

- 血液浸透圧が高まる。

【 解答:1 】

- エネルギー摂取を増加させる。

- たんぱく質を制限する。

- ビタミンB1 を制限する。

- ナトリウムを制限する。

- カリウムを制限する。

【 解答:4 】

- 病期第1 期では、リンの摂取量を500 mg/日とする。

- 病期第2 期では、エネルギーの摂取量を35 kcal/kg 標準体重/日とする。

- 病期第3 期で高カリウム血症があれば、カリウムの摂取量を4.0 g/日とする。

- 病期第4 期では、たんぱく質の摂取量を0.7 g/kg 標準体重/日とする。

- 病期第5 期(血液透析)では、水分の摂取量を35 mL/kg ドライウェイト/日とする。

【 解答:4 】

- 重症度の分類に、尿中尿素窒素値を用いる。

- たんぱく質摂取量の推定式には、血清尿素窒素値を用いる。

- 食塩摂取量の推定には、血清ナトリウム値を用いる。

- 補正カルシウム濃度は、血清アルブミン値4.0 g/dL 未満で用いる。

- 代謝性アシドーシスの評価には、尿中たんぱく質排泄量を用いる。

【 解答:4 】

- たんぱく質を制限する。

- 水分を制限する。

- 食物繊維を制限する。

- 嚥下能力を確認する。

- ワルファリン使用時は、ビタミンE を制限する。

【 解答:4 】

- エネルギーの摂取量は、2,400 kcal とする。

- たんぱく質の摂取量は、40 g とする。

- 経腸栄養剤は、分枝アミノ酸含量が多いものを選択する。

- 炭水化物の摂取エネルギー比率は、70% とする。

- 脂肪の摂取エネルギー比率は、15% とする。

【 解答:3 】

- 血清ビタミンB12 値の低下

- 平均赤血球容積(MCV)値の上昇

- 白血球数の上昇

- 血小板数の低下

- 血清間接ビリルビン値の上昇

【 解答:3 】

- 歩行速度の測定は、スクリーニングに用いられる。

- 加齢は、要因となる。

- たんぱく質摂取不足は、要因となる。

- 筋力低下は、認めない。

- ADL(日常生活動作)は、低下する。

【 解答:4 】

- 緩和ケアは、がん診断初期から始まる。

- 食道癌根治術後患者では、誤嚥の危険性が高まる。

- 大腸癌術後のストマ(人工肛門)は、空腸に造設する。

- 血清α-フェトプロテイン(AFP)は、肝細胞癌の腫瘍マーカーとなる。

- がん悪液質では、除脂肪量が減少する。

【 解答:3 】

- 食道癌術後は、少量頻回食を適用しない。

- 胃切除後は、鉄の吸収障害を起こす。

- 胆のう摘出後は、胆汁の濃縮機能が亢進する。

- 肝臓切除後は、分枝アミノ酸を制限する。

- 結腸切除後は、水分を制限する。

【 解答:2 】

- チアミン

- リボフラビン

- ナイアシン

- ピリドキシン

- アスコルビン酸

【 解答:4 】

- 妊娠の可能性がある時期では、葉酸のサプリメントは使用しない。

- 妊娠糖尿病の発症率は、肥満者では低くなる。

- 糖尿病合併妊娠例の治療には、インスリン療法は禁忌である。

- 1 日尿量500 mL の妊娠高血圧症候群患者の水分摂取は、前日尿量を考慮する。

- 妊娠性貧血では、ビタミンA を補給する。

【 解答:4 】

- たんぱく質の摂取量は、推定平均必要量とする。

- BMI は、25 kg/m2 以上を目標とする。

- 水分を制限する。

- 血清アルブミン値をモニタリングする。

- ウエスト周囲長をモニタリングする。

【 解答:4 】

- 健常者では、起こらない。

- 睡眠中では、起こらない。

- 不顕性誤嚥では、むせはみられない。

- 経鼻胃管留置では、起こらない。

- 咽頭残留食物の食道への移行は、飲水により行う。

【 解答:3 】

- 科学的根拠に基づいた地域保健活動を推進する。

- 疾病の重症化予防の推進を含む。

- ソーシャルキャピタルを活用する。

- 健康危機管理体制を構築する。

- ポピュレーションアプローチは、高いリスクをもつ個人を対象にする。

【 解答:5 】

- 食物繊維の摂取量は、50 歳以上より49 歳以下で多い。

- 鉄の摂取量は、50 歳以上より49 歳以下で多い。

- 脂肪エネルギー比率が30% 以上の者の割合は、男性より女性で高い。

- 果実類の摂取量は、女性より男性で多い。

- 乳類の摂取量は、女性より男性で多い。

【 解答:3 】

- FOOD ACTION NIPPON とは、食品の安全性の確保に関する国民運動のことである。

- 食品ロス率とは、食品使用量のうち直接廃棄・過剰除去・食べ残し重量の割合をいう。

- フードバランスシート(食料需給表)とは、国内で生産された食料の輸送状況を示したものである。

- フードデザート(food deserts)とは、食品の生産・加工・流通の過程を追跡するシステムのことをいう。

- フードマイレージとは、食料品の購入時の、自宅から店舗までの距離をいう。

【 解答:2 】

- 家計調査によって把握される。

- 国内消費仕向量に対する国内消費量の割合である。

- 品目別食料自給率は、重量ベースで示される。

- 総合食料自給率(供給熱量ベース)は、60% 前後で推移している。

- 総合食料自給率(供給熱量ベース)は、先進国の中で最高水準にある。

【 解答:3 】

- 養成制度の創設は、栄養士より管理栄養士が先である。

- 栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。

- 栄養士法には、特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められている。

- 都道府県知事が任命する栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有する。

- 特定保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として、栄養士が定められている。

【 解答:4 】

- 健康増進法に基づいて実施する。

- 調査地区の抽出には、層化無作為抽出法を用いる。

- 身体状況調査として、血圧を測定する。

- 栄養摂取状況調査は、連続した3 日間で実施されている。

- 調査は、毎年同時期に実施されている。

【 解答:4 】

- 食生活指針(2000 年)を受けて策定された。

- 人間と食物と環境の関係を示した。

- 食品の無駄な廃棄を削減するために策定された。

- 生活習慣病予防のために必要な身体活動量を示した。

- 食品についての栄養表示の基準を示した。

【 解答:1 】

- 食育基本法に基づいて策定される。

- 食育推進会議において策定される。

- 「食育月間」が定められている。

- 食品の安全性の確保における食育の役割が規定されている。

- 現在の計画の実施期間は、10 年間である。

【 解答:5 】

- 政府開発援助(ODA)によって、栄養士業務の国際基準が検討されている。

- 国際協力機構(JICA)は、海外への栄養士派遣プログラムを運営している。

- 国連開発計画(UNDP)は、「食物ベースの食生活指針」を策定した。

- 国連世界食糧計画(WFP)は、食品の健康表示に関する国際的規格の検討を行っている。

- 世界保健機関(WHO)は、フードバランスシート(食料需給表)の作成方法の基準を定めている。

【 解答:2 】

- 24 時間食事思い出し法は、調査者の技術の影響を受けにくい。

- 秤量による食事記録法は、対象者の負担が少ない。

- 目安量による食事記録法は、食品成分表に記載されていない栄養素の摂取量が把握できる。

- 体重の変化量は、エネルギー収支バランスの指標となる。

- 早朝尿のナトリウム量は、過去数か月間の平均食塩摂取量の指標となる。

【 解答:4 】

- 食事記録法(秤量法)

- 食事記録法(目安量法)

- 24 時間食事思い出し法

- 食物摂取頻度調査法

- 陰膳法

【 解答:4 】

【 解答:3 】

- エネルギーの過剰摂取を防ぐために、エネルギー摂取量の平均値を推定エネルギー必要量(EER)未満にする。

- エネルギー摂取の過不足を防ぐために、BMI の平均値を正常範囲内にとどめる。

- 栄養素の摂取不足を防ぐために、集団の平均摂取量を推定平均必要量(EAR)付近まで改善させる。

- 栄養素の過剰摂取を防ぐために、集団全員の摂取量を耐容上限量(UL)未満にする。

- 生活習慣病の一次予防のために、集団の平均摂取量を目標量(DG)の範囲内にする。

【 解答:4 】

- 選択バイアスを小さくするために、調査対象者は無作為に抽出する。

- 標本調査は、母集団に属する全員を対象者として実施する。

- 文献調査は、調査票によって回答を得る方法である。

- 電話調査法では、自記式質問紙法よりも調査者による情報バイアスがかかりにくい。

- 面接法では、自記式質問紙法よりも対象者に質問の意味が誤解されやすい。

【 解答:1 】

- 限られた予算で全体の傾向を調べるため、無作為抽出調査を行う。

- 同じ時期に多くの対象者を調査するため、郵送法によって行う。

- 自記式質問紙による調査の回収率を上げるため、無記名で実施する。

- 住民の自由な発想に基づく意見を聞くため、グループインタビュー法を用いる。

- 面接法調査における対象者のプライバシー保護のため、調査員の選出を地元の町内会に依頼する。

【 解答:5 】

- 市民の主観的健康度の向上

- 糖尿病有病率の低下

- メタボリックシンドローム該当者数の減少

- 生活習慣病に関連する医療費の減少

- 自身の適正体重を認識する者の割合の増加

【 解答:5 】

- アセスメント実施過程に対する評価が含まれる。

- 経過(過程)評価は、最終目標を評価する。

- 影響評価は、プログラムの実施状況を評価する。

- 結果評価は、行動に影響を与える要因を評価する。

- 評価結果は、公表しない。

【 解答:1 】

- プログラム推進委員会に住民代表の参加を求める。

- 対象住民への問診は、住民代表が実施する。

- プログラムの優先順位決定には、住民の意見を取り入れる。

- 食生活改善推進員によるボランティア活動と連携する。

- プログラムの効果判定時に住民が意見を述べる。

【 解答:2 】

- 地域防災計画へ栄養・食生活支援の具体的内容を位置づける。

- 災害時の栄養・食生活支援マニュアルを作成する。

- 被災地への管理栄養士派遣の仕組みを整備する。

- 家庭における食料備蓄推進の普及啓発活動を行う。

- 管内の給食施設に対し、食料の備蓄は1 日分を推奨する。

【 解答:5 】

- 妊産婦に対する栄養の摂取に関する援助

- 難病患者の食事支援ネットワークの構築

- 特定保健指導

- 独居高齢者に対する配食

- 特定保健用食品の許可

【 解答:2 】

- 栄養士を置かない施設は、行政指導の対象から除外する。

- 栄養管理に必要な指導は、食品衛生監視員が行う。

- 栄養管理上の課題が見られる施設に対して、効果的な指導計画を作成する。

- 指導後には、栄養管理に関する報告書を施設に発行する。

- 栄養管理の基準に違反した場合には、厚生労働大臣が勧告を行う。

【 解答:3 】

- 事業所 --- 労働安全衛生法

- 小学校 --- 学校給食法

- 児童養護施設 --- 児童福祉法

- 養護老人ホーム --- 介護保険法

- 介護老人保健施設 --- 医療法

【 解答:4 】

- 入院基本料は、栄養士の配置が要件である。

- 入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

- 入院時食事療養(Ⅰ)では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。

- 入院時食事療養(Ⅰ)の特別食加算は、患者の自己負担による。

- 栄養サポートチーム加算は、月1 回の回診が要件である。

【 解答:23 】

- 健康診断の回数は、2 年に1 回とする。

- 炊事従事者の休憩室は、警備員のものと兼ねる。

- 食堂の床面積は、食事の際の1 人について、0.5 m2 以上とする。

- 食堂と炊事場は、作業場内に設置する。

- 1 回100 食以上の給食を行う時は、栄養士を置くように努める。

【 解答:5 】

- 栄養・食事管理 --- 調理室の温度記録

- 食材管理 --- 利用者の栄養アセスメント

- 生産管理 --- 配膳時刻調査

- 衛生管理 --- 食材日計表

- 会計管理 --- 利用者の嗜好調査

【 解答:3 】

- 小学校給食の年間献立計画 --- 教諭

- 介護老人福祉施設の誕生会での食事提供 --- 看護師

- 入院時食事療養(Ⅰ)届出の病院の検食 --- 薬剤師

- 通所介護施設の低栄養状態改善のための栄養食事相談 --- 介護福祉士

- 事業所給食の給与栄養目標量の設定 --- 産業医

【 解答:3 】

- 事業開始時の届出事項である。

- 保育所では、管理栄養士が作成しなければならない。

- 病院の治療食では、該当しない。

- 病院の一般食では、調理業務の受託会社が作成する。

- 事業所給食の経営合理化に活用できる。

【 解答:5 】

- 摂取する食品と健康の保持増進との関連性

- 自然環境の恵沢に対する理解

- 食にかかわる産業の理解

- 地域産物の給食への活用

- 当該学校の教諭に対する栄養管理

【 解答:5 】

- 品質管理の目的は、献立の標準化である。

- 品質管理の活動は、PDCA サイクルにそって行う。

- 設計品質は、調理機器のレイアウトによって示される。

- 適合(製造)品質は、予定献立の食品重量によって示される。

- 総合品質は、利用者の満足度によって示される。

【 解答:25 】

- 総原価とは、食事の生産にかかる費用を金額で表したものである。

- 総原価は、経費と利益で構成される。

- 直接製造費は、材料費と労務費で構成される。

- 直接経費には、調理従事者の健康管理費が含まれる。

- 販売価格は、総原価に販売経費を加えた金額である。

【 解答:4 】

- 野菜類 --- 納入業者に下処理室へ搬入させる。

- 果物類 --- 検収後、納入時の容器で冷蔵する。

- 生鮮魚介類 --- 納入時の品温が10℃ であることを確認する。

- 冷凍食品 --- 納入時の品温が-10℃ であることを確認する。

- 調味料 --- 適正在庫量の範囲内で納入させる。

【 解答:5 】

- 野菜の鮮度 --- 料理の種類数

- 下処理の作業時間 --- 食材の廃棄率

- 作業動線 --- 残食量

- 料理の品質 --- 苦情件数

- 食器の洗浄状態 --- 食器洗浄室の温度

【 解答:4 】

- 配食作業のマニュアル作成

- 空中落下菌検査の採取場所の見直し

- 異なる作業区域間移動のワゴン利用

- 施設・設備機器の定期点検項目の見直し

- 防火対策チェックリスト項目の確認

【 解答:3 】

- 購入後の食品の泥は、除去する。

- 採取する食品の重量は、5 g 前後とする。

- 調理済み食品は、盛り付け前に採取する。

- 保存温度は、-18℃ に設定する。

- 保存期間は、2 週間以上とする。

【 解答:5 】

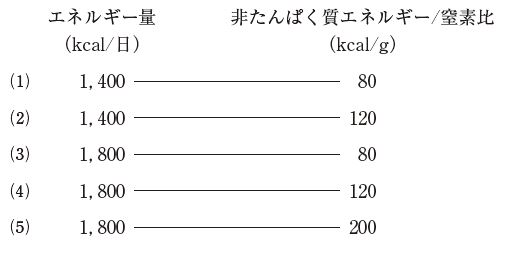

【 解答:2 】

- 災害発生時の人員配置のために、アクシデントレポートを分析する。

- 調理従事者の意識向上のために、インシデントレポートを実施する。

- 異物混入事故を防止するために、検便検査を実施する。

- 調理従事者の転倒防止のために、グリストラップを清掃する。

- 災害時の備蓄食品は、平常時の在庫上限量を維持する。

【 解答:2 】

- 原材料の保管場 --- 清潔作業区域

- 調理済み食品の保管場 --- 汚染作業区域

- 検収場 --- 汚染作業区域

- 調理場 --- 清潔作業区域

- 放冷・調製場 --- 準清潔作業区域

【 解答:3 】

- 作業工程を配慮して、機器・設備を配置する。

- 作業スペースと通路を確保する。

- 作業動線は、双方向・反復を基本とする。

- 食器の動線は、短くする。

- 可動設備を有効利用する。

【 解答:3 】

- 成果は指導者の能力に影響されない。

- 継続的な教育が可能である。

- 個人に対応した目標は設定できない。

- 日常の業務を休まなければならない。

- 内容が日常業務に結びつかない。

【 解答:2 】

- 仕事に対する勤勉性

- 仕事に対する責任感

- 仕事の質と量

- 基礎的な知識

- 理解力と判断力

【 解答:3 】

- 特定健康診査受診者

- 特定保健指導の積極的支援対象者

- 健康教室参加者

- 肝疾患で通院中の住民

- 住民登録している成人

【 解答:5 】

- アルコール依存症患者の生活状況を把握する。

- 飲酒運転撲滅キャンペーンを実施する。

- 未成年者への飲酒販売の禁止を徹底する。

- 「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」について、町の広報で周知する。

- 特定保健指導で、1 日2 合以上の飲酒者に健康教育を行う。

【 解答:4 】

身長170 cm、体重66 kg、ウエスト周囲長82 cm、血圧132/80 mmHg。両側のアキレス腱の肥厚を認める。空腹時の血液検査値は、総コレステロール364 mg/dL、HDL-コレステロール54 mg/dL、トリグリセリド110 mg/dL、血糖102 mg/dL、HbA1c 5.5%。肝、腎、および甲状腺機能は正常。

- 糖尿病型である。

- メタボリックシンドロームである。

- 血清LDL コレステロール値は、200 mg/dL と算出される。

- LDL 受容体の異常が考えられる。

- 本態性高血圧である。

【 解答:4 】

身長170 cm、体重66 kg、ウエスト周囲長82 cm、血圧132/80 mmHg。両側のアキレス腱の肥厚を認める。空腹時の血液検査値は、総コレステロール364 mg/dL、HDL-コレステロール54 mg/dL、トリグリセリド110 mg/dL、血糖102 mg/dL、HbA1c 5.5%。肝、腎、および甲状腺機能は正常。

- たんぱく質の摂取量は、0.6 g/kg 標準体重/日とする。

- 脂肪の摂取エネルギー比率は、15% とする。

- 飽和脂肪酸の摂取エネルギー比率は、7 % 以上とする。

- コレステロールの摂取量は、200 mg/日未満とする。

- アルコールの摂取量は、エタノール換算で40 g/日とする。

【 解答:4 】

【 解答:3 】

【 解答:4 】

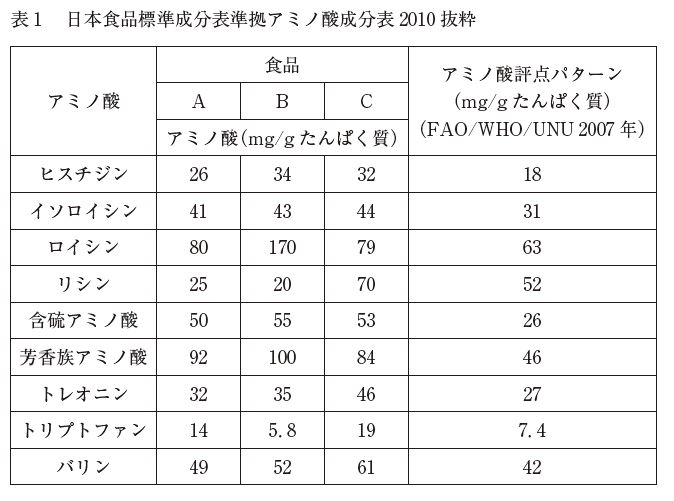

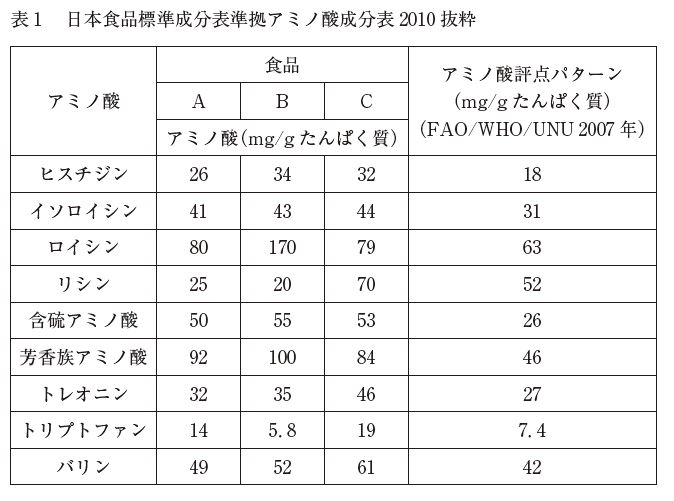

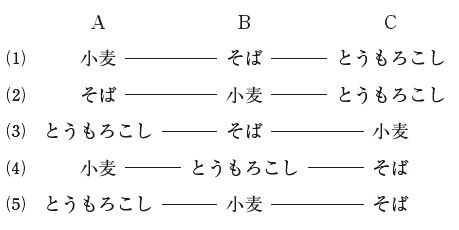

- A のアミノ酸価は、C のアミノ酸価より高い。

- A は、リシンを添加しても栄養価は変わらない。

- B は、トリプトファンが第1 制限アミノ酸である。

- 体内において食品たんぱく質1 g 当たりに生成するナイアシン量(mg)は、B よりC の方が少ない。

- 体内において食品たんぱく質1 g 当たりに生成するナイアシン量(mg)は、A よりB の方が少ない。

【 解答:5 】

【 解答:4 】

- 血清鉄の高値

- 不飽和鉄結合能(UIBC)の低値

- 血清フェリチンの高値

- 平均赤血球容積(MCV)の高値

- 平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)の低値

【 解答:5 】

- 適正なエネルギー摂取には、主食が必要であることが分かる --- 学習目標

- 妊娠30 週目の体重を50 kg にする --- 結果目標

- 鉄分の多い食事を摂る --- 結果目標

- 禁酒する --- 行動目標

- 家庭を禁煙にする --- 環境目標

【 解答:3 】