第31回 管理栄養士の過去問と解答を全問題表示しています。

- スノーによる実地調査が、コレラの蔓延を抑えるきっかけとなった。

- 近代公衆衛生は、産業革命下の英国で始まった。

- ヘルスプロモーションの概念は、アルマ・アタ宣言により世界的に広まった。

- わが国の保健所は、第二次世界大戦後に創設された。

- わが国の母子健康手帳は、少子化対策の一環として導入された。

【 解答:12 】

- 大腸菌群数の増加

- 溶存酸素量(DO)の低下

- 浮遊物質(SS)の増加

- 生物化学的酸素要求量(BOD)の低下

- 化学的酸素要求量(COD)の上昇

【 解答:4 】

- 水俣病

- 四日市喘息

- イタイイタイ病

- 慢性ヒ素中毒

- 足尾銅山鉱毒事件

【 解答:1 】

- 医療施設に通院・入院している患者に、調査票を配付して実施される。

- 毎年実施される。

- 外来の受療率を推計できる。

- 総患者数では、糖尿病が最も多い。

- 病院の平均在院日数が最も長い傷病は、精神及び行動の障害である。

【 解答:35 】

- 疾病A の死亡率は、疾病A を発症した人のうち疾病A が原因で死亡した人の割合である。

- 疾病B の有病率は、単位人口当たりの疾病B の1 年間の発症者数である。

- 年齢調整死亡率は、年齢構成が基準人口と同じと仮定して算出した死亡率である。

- 合計特殊出生率は、1 年間の出生数をその年に15 歳から49 歳であった女性の人口で割ったものである。

- 平均寿命は、1 年間に死亡した人の死亡時の年齢の平均値である。

【 解答:3 】

- 敏感度は、スクリーニング検査で陽性であった者のうち、実際に疾病があった者の割合である。

- 特異度は、スクリーニング検査で陰性であった者のうち、実際には疾病がなかった者の割合である。

- 空腹時血糖値による糖尿病のスクリーニングにおいて、カットオフ値を高く設定すると、敏感度は高くなるが特異度は低下する。

- 陽性反応的中度は、実際に疾病がある者のうちスクリーニング検査で陽性であった者の割合である。

- 陽性反応的中度は、スクリーニングを行う集団における当該疾病の有病率の影響を受ける。

【 解答:5 】

- 喫煙は、脳梗塞のリスク因子である。

- 医療保険での禁煙治療は、ニコチン依存症でなくても受けることができる。

- 未成年者へのたばこの販売は、健康増進法で禁じられている。

- わが国は、WHO のたばこ規制枠組条約(FCTC)を批准していない。

- 健康日本21(第二次)では、成人喫煙率の数値目標が示されている。

【 解答:15 】

- 健康日本21 の最終評価では、歯の喪失防止に関する目標値を達成した。

- う歯を有する学童の割合は、減少傾向にある。

- 喫煙は、歯周病のリスク因子である。

- 歯周病予防として、フッ化物歯面塗布が行われている。

- 歯周疾患検診は、健康増進法に基づいて実施されている。

【 解答:4 】

- 肺がん --- アフラトキシン

- 肝がん --- A 型肝炎ウイルス

- 子宮体がん --- ヒトパピローマウイルス

- 膀胱がん --- 喫煙

- 膵臓がん --- 塩蔵食品

【 解答:4 】

- LDL コレステロール低値は、虚血性心疾患のリスク因子である。

- 多量飲酒は、脳出血のリスク因子である。

- 脳血管疾患による死亡数は、脳梗塞より脳内出血が多い。

- 脳血管疾患の年齢調整死亡率は、増加傾向である。

- 心疾患の年齢調整死亡率は、増加傾向である。

【 解答:2 】

- 結核

- エボラ出血熱

- 腸管出血性大腸菌感染症

- 細菌性赤痢

- 後天性免疫不全症候群

【 解答:5 】

- 被保険者が保険者に保険料を支払う制度となっている。

- 自営業者は、組合管掌健康保険(組合健保)に加入する。

- 被用者保険と国民健康保険では、受診時の自己負担割合が異なる。

- 75 歳以上の被保険者は、保険料を支払う必要がない。

- 被用者保険では、事業主が保険料の全額を負担する。

【 解答:1 】

- 地域包括支援センター

- ケアハウス

- 養護老人ホーム

- 老人福祉センター

【 解答:4 】

- LDL コレステロール

- 尿糖

- 喫煙習慣

- 血清クレアチニン

- BMI

【 解答:35 】

- 50 人以上の労働者がいる事業場では、専属の産業医を置かなければならない。

- 事業者は、常時雇用する労働者には保健指導を受けさせなければならない。

- 作業環境測定は、有害業務に起因する健康障害が発生した場合に行う。

- 国が定めた有機溶剤を使用する労働者は、特殊健康診断を受けなければならない。

- 衛生管理者は、定期的に職場を巡視しなければならない。

【 解答:45 】

- 視力

- 体重

- 心電図

- 尿

- 栄養状態

【 解答:3 】

- 篤志家が始めたNGO である。

- 日本は、南東アジア地域事務局に属している。

- 飢餓撲滅のために、農産物生産・流通を促進している。

- 活動によって、世界からマラリアが根絶された。

- 世界的なNCD 対策に取り組んでいる。

【 解答:5 】

- 基底膜は、脂質二重膜からなる。

- 膠原線維は、コラーゲンから構成される。

- 線維芽細胞は、上皮組織を形成する。

- 褐色脂肪組織は、加齢とともに肥大する。

- 心筋は、再生能力が高い。

【 解答:2 】

- アデノシン3 - リン酸(ATP)は、ヌクレオチドである。

- イントロンは、RNA ポリメラーゼにより転写されない。

- アミノ酸を指定するコドンは、20 種類である。

- たんぱく質の変性では、一次構造が変化する。

- プロテインキナーゼは、たんぱく質脱リン酸化酵素である。

【 解答:1 】

- 栄養形式は、独立栄養である。

- 体の構成成分として、糖質は脂質よりも多い。

- 解糖系は、好気的に進む。

- 脱共役たんぱく質(UCP)は、ミトコンドリアに存在する。

- 電子伝達系では、窒素分子が電子受容体として働く。

【 解答:4 】

- 律速酵素は、代謝経路で最も速い反応に関与する。

- Km 値は、反応速度が最大反応速度の1 /4に達するのに必要な基質濃度である。

- 反応速度は、至適pH で最小となる。

- ペプチダーゼは、二つの基質を結合させる酵素である。

- アロステリック酵素の反応曲線は、S 字状(シグモイド)である。

【 解答:5 】

- 唾液は、たんぱく質分解酵素を含む。

- アラニンは、アミノ基転移反応によりオキサロ酢酸になる。

- アドレナリンは、トリプトファンから合成される。

- 尿素回路は、アンモニア代謝に関与する。

- ユビキチンは、たんぱく質合成を促進する。

【 解答:4 】

- グリコーゲンホスホリラーゼは、グリコーゲンを加水分解する。

- 肝細胞内cAMP(サイクリックAMP)濃度の上昇は、グリコーゲン合成を促進する。

- グルコース- 6 -ホスファターゼは、筋肉に存在する。

- ペントースリン酸回路は、NADH を生成する。

- 糖新生は、インスリンによって抑制される。

【 解答:5 】

- セカンドメッセンジャーは、細胞質内で働く。

- 脱分極は、細胞膜電位が負の方向に変化することをいう。

- 神経活動電位の伝導速度は、無髄線維が有髄線維より速い。

- アドレナリンは、細胞質内の受容体に結合する。

- ノルアドレナリンは、内分泌系と神経系で働く。

【 解答:15 】

- 直腸温は、腋窩温より低い。

- 起座呼吸(起坐呼吸)は、呼吸を楽にするために座位をとる状態である。

- タール便は、直腸からの出血でみられる。

- 高張性脱水は、水に比べてNa が多く喪失した場合にみられる。

- JCS(Japan Coma Scale)は、呼吸機能の指標である。

【 解答:2 】

- 閉塞性肺障害では、1 秒率が上昇する。

- AST は、ALT より肝特異性が高い。

- 鉄欠乏性貧血では、平均赤血球容積(MCV)が大きくなる。

- 溶血性貧血による高ビリルビン血症では、直接ビリルビンが優位になる。

- 抗核抗体は、自己抗体である。

【 解答:5 】

- 自己血輸血の副作用として、GVHD(移植片対宿主反応)がある。

- アルブミン製剤の投与は、成分輸血にあたる。

- 15 歳未満のドナーからの脳死移植は、禁止されている。

- 骨髄移植は、臓器移植に含まれない。

- 腹膜透析は、血液浄化療法である。

【 解答:25 】

- レプチンは、食欲を亢進する。

- TNF - α(腫瘍壊死因子 α)は、インスリン抵抗性を改善する。

- アディポネクチンは、インスリン抵抗性を引き起こす。

- PAI - 1(プラスミノーゲン活性化抑制因子1 )は、血栓溶解を抑制する。

- アンギオテンシノーゲンは、血管を拡張する。

【 解答:4 】

- ロイシンは、尿酸の前駆体である。

- アルコールの摂取は、尿酸の排泄を抑制する。

- 肥満度が上がれば、尿酸値が低下する。

- 尿酸結石の予防には、尿を酸性化する。

- 高尿酸血症では、水分制限をすすめる。

【 解答:2 】

- 舌下腺は、唾液腺である。

- 食道には、漿膜がない。

- ビタミンB12 は、胃で吸収される。

- 十二指腸は、腹腔の後壁に固定されている。

- 虫垂は、盲腸の部位にある。

【 解答:3 】

- B 型肝炎ウイルスは、RNA ウイルスである。

- E 型肝炎ウイルスは、主に血液を介して伝播する。

- 劇症肝炎では、意識障害を認める。

- 肝硬変では、プロトロンビン時間が短縮する。

- 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)では、肝線維化を認めない。

【 解答:3 】

- くも膜下出血は、心房細動で起こる。

- 肺塞栓は、静脈血栓症で起こる。

- 右心不全では、肺うっ血が生じる。

- 狭心症では、心筋壊死が生じる。

- 腎血管性高血圧では、レニン分泌が低下する。

【 解答:2 】

- バソプレシンは、水の再吸収を抑制する。

- カルシトニンは、カルシウムの再吸収を促進する。

- 副甲状腺ホルモン(PTH)は、リンの再吸収を抑制する。

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は、ナトリウムの再吸収を促進する。

- アルドステロンは、カリウムの排泄を抑制する。

【 解答:3 】

- 成長ホルモン --- 低血糖

- プロラクチン --- 子宮収縮

- チロキシン --- LDL コレステロール上昇

- コルチゾール --- 血圧上昇

- プロゲステロン --- 排卵

【 解答:4 】

- 体温調節の中枢は、橋に存在する。

- くも膜は、脳の表面に密着している。

- 交感神経の興奮は、小腸の運動を抑制する。

- 舌下神経は、味覚を伝達する。

- 錐体路は、筋からの深部感覚を伝達する。

【 解答:3 】

- 右肺は、2 葉に分かれている。

- 中枢性化学受容器は、延髄に存在する。

- 肺活量は、全肺気量に残気量を加えたものである。

- 横隔膜は、呼気時に収縮する。

- 外呼吸は、末梢組織における酸素と二酸化炭素のガス交換である。

【 解答:2 】

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)では、吸気時に口すぼめ呼吸がみられる。

- COPD では、安静時エネルギー消費量が減少する。

- COPD では、フィッシャー比が低下する。

- 気管支喘息では、発作時に気道が拡張する。

- ツベルクリン反応は、結核に対する予防接種である。

【 解答:3 】

- 筋小胞体は、滑面小胞体である。

- 筋線維の数は、筋力トレーニングで増加する。

- 筋収縮は、アクチンフィラメントの短縮で起こる。

- 遅筋線維は、速筋線維よりミオグロビンが少ない。

- 筋グリコーゲンは、血糖維持に利用される。

【 解答:1 】

- 骨粗鬆症では、骨塩量が増加する。

- 骨粗鬆症は、骨の石灰化障害である。

- くる病は、小児に発症した骨粗鬆症である。

- エストロゲンは、骨吸収を促進する。

- 副腎皮質ステロイド薬の長期投与は、骨粗鬆症のリスク因子である。

【 解答:5 】

- 受精した日を妊娠0 週0 日とする。

- 妊娠43 週の分娩は、正期産である。

- ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)は、白体から黄体の形成を促す。

- 糖尿病がある妊婦は、巨大児分娩の頻度が高い。

- 浮腫は、妊娠高血圧症候群の定義に含まれる。

【 解答:4 】

- 腎性貧血は、エリスロポエチンの増加で起こる。

- 再生不良性貧血は、ビタミン12 欠乏で起こる。

- 壊血病は、ビタミンA 欠乏で起こる。

- 血友病は、ビタミンK 欠乏で起こる。

- 播種性血管内凝固症候群(DIC)では、血小板減少がみられる。

【 解答:5 】

- IgM は、胎盤を通過する。

- IgA は、唾液中に含まれる。

- IgG は、即時型アレルギー反応に関わる。

- IgE は、肥満細胞から分泌される。

- IgE は、免疫グロブリンの中で最も血液中濃度が高い。

【 解答:2 】

- 橋本病では、甲状腺機能は亢進する。

- 強皮症では、嚥下障害がみられる。

- 関節リウマチでは、蝶形紅斑がみられる。

- シェーグレン症候群では、唾液分泌が増加する。

- 全身性エリテマトーデス(SLE)は、男性に多い。

【 解答:2 】

- 大腸菌は、グラム陽性菌である。

- 麻疹の感染経路は、経口感染である。

- 結核は、再興感染症である。

- 重症急性呼吸器症候群(SARS)の病原体は、真菌である。

- 梅毒の病原体は、クラミジアである。

【 解答:3 】

- 赤身魚の脂質含量は、白身魚より少ない。

- 魚肉の肉基質たんぱく質含量は、畜肉より多い。

- 貝類の旨味は、酒石酸による。

- 淡水魚の生臭さは、ピペリジンによる。

- さけ肉の赤色は、β- クリプトキサンチンによる。

【 解答:4 】

- 不飽和脂肪酸から製造された硬化油は、融点が低くなる。

- 硬化油の製造時に、トランス脂肪酸が生成する。

- ショートニングは、酸素を吹き込みながら製造される。

- ごま油に含まれる抗酸化物質には、セサミノールがある。

- 牛脂の多価不飽和脂肪酸の割合は、豚脂よりも多い。

【 解答:24 】

- ビールは、麹菌の糖化酵素を利用する。

- 豆みそは、米麹を利用する。

- 濃口しょうゆの食塩濃度は、淡口しょうゆより高い。

- 糸引き納豆の粘質物には、ポリグルタミン酸がある。

- 果実酢は、合成酢に分類される。

【 解答:4 】

- たんぱく質量は、食品に含まれる窒素量から算出する。

- 酢酸のエネルギー換算係数は、アルコールより大きい。

- 肉類の炭水化物の値は、差引き法を適用する。

- 食物繊維の定量は、ガスクロマトグラフ法を適用する。

- 「 - 」は、測定で検出されなかったことを示す。

【 解答:1 】

- ゼラチンは、コラーゲンを凍結変性させたものである。

- ゆばは、小麦たんぱく質を加熱変性させたものである。

- ヨーグルトは、カゼインを酵素作用により変性させたものである。

- 魚肉練り製品は、すり身に食塩を添加して製造したものである。

- ピータンは、卵たんぱく質を酸で凝固させたものである。

【 解答:4 】

- ペクチン --- マンノース

- イヌリン --- フルクトース

- コンドロイチン硫酸 --- N アセチルグルコサミン

- ヒアルロン酸 --- N アセチルガラクトサミン

- アガロース --- ガラクツロン酸

【 解答:2 】

- クロロフィルは、酸に安定である。

- β - カロテンは、光に安定である。

- ヘモグロビンには、マグネシウムが含まれる。

- ミオグロビンは、酸化すると褐色になる。

- アントシアニンは、酸性で青色を呈する。

【 解答:4 】

- こんぶの旨味 --- クロロゲン酸

- きゅうりの苦味 --- ククルビタシン

- しょうがの辛味 --- ナリンギン

- わさびの辛味 --- テアニン

- トウガラシの辛味 --- ピペリン

【 解答:2 】

- 板こんにゃくは、ゾルである。

- マヨネーズは、O/W 型エマルションである。

- スクロース水溶液は、非ニュートン流動を示す。

- でんぷん懸濁液は、チキソトロピー流動を示す。

- トマトケチャップは、ダイラタンシー流動を示す。

【 解答:2 】

- クロストリジウム属細菌は、水分活性0.9 以上で増殖できる。

- バシラス属細菌は、10% の食塩濃度で生育できる。

- 通性嫌気性菌は、酸素の有無に関係なく生育できる。

- 偏性嫌気性菌は、酸素の存在下で増殖できる。

- 好気性菌は、光が無くても生育できる。

【 解答:4 】

- 腸管出血性大腸菌 --- 卵焼き

- サルモネラ属菌 --- しめさば

- 腸炎ビブリオ --- あゆの塩焼き

- ボツリヌス菌 --- ソーセージの缶詰

- 下痢型セレウス菌 --- はちみつ

【 解答:4 】

- リステリア症は、髄膜炎の原因となる。

- 炭疽は、感染動物との接触によって感染する。

- ブルセラ症は、感染動物由来の乳製品が感染源となる。

- レプトスピラ症は、汚染した水が原因となる。

- プリオン病は、ワクチンで予防できる。

【 解答:5 】

- ワシントン条約によって、規制される対象物質が指定されている。

- ダイオキシンは、ゴミの焼却により生成される。

- PCB は、カネミ油症事件の原因物質である。

- アルドリンは、使用が禁止されている。

- DDT は、自然環境下では分解されにくい。

【 解答:1 】

- 動物性食品の加工により多く生成される。

- 食品の凍結により生成される。

- アスパラギンとグルコースが反応して生成される。

- 加熱調理で分解される。

- 神経障害を引き起こす。

【 解答:35 】

- 指定添加物は、消費者庁長官が指定する。

- 天然物は、指定添加物の対象にならない。

- 生鮮食品の表示では、食品添加物の記載は必要ない。

- ビタミンを栄養強化の目的で使用した場合には、表示を省略できる。

- 一日摂取許容量(ADI)は、最大無毒性量(NOAEL)に1 /10 を乗じて求める。

【 解答:4 】

- 栄養成分の含有量は、1 食分でも表示できる。

- 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順に表示する。

- 数値が基準より小さい場合でも、「0 」と表示することはできない。

- 「ひかえめ」は、「低い旨」の強調表示である。

- 「豊富」は、「高い旨」の強調表示である。

【 解答:3 】

- 大豆

- 落花生

- 鶏肉

- さば

- えび

【 解答:25 】

- 厚生労働大臣が、表示を許可している。

- 特定保健用食品は、特別用途食品の1 つである。

- 低ナトリウム食品は、病者用食品である。

- えん下困難者用食品は、病者用食品である。

- 低たんぱく質食品は、個別評価型の食品である。

【 解答:2 】

- ビタミンB2 は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

- ビタミンB6 は、正常な血液凝固を維持する栄養素です。

- ビタミンC は、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

- カルシウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。

- n-3 系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。

【 解答:5 】

- 特別用途食品の1 つとして位置付けられている。

- 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。

- 販売後60 日以内に、消費者庁長官に届け出なければならない。

- 疾病の予防を目的としている。

- 容器包装の表示可能面積が小さい場合、栄養成分表示を省略できる。

【 解答:2 】

- 乾燥は、食品中の自由水の割合を高める。

- 塩漬は、食品中の自由水の割合を高める。

- 酢漬は、水素イオン濃度を低下させる。

- 冷蔵では、保存性が低下する野菜類がある。

- CA(Controlled Atmosphere)貯蔵では、庫内の二酸化炭素濃度を低下させる。

【 解答:4 】

- 麦芽糖の製造 --- β- アミラーゼ

- 無乳糖牛乳の製造 --- インベルターゼ

- 転化糖の製造 --- パパイン

- 果汁の清澄化 --- ミロシナーゼ

- 肉の軟化 --- ラクターゼ

【 解答:1 】

- たんぱく質をアルカリ性で加熱したときには、リシノアラニンが生成する。

- 清酒製造では、米のデンプンがリパーゼにより糖化する。

- 食肉の塩漬では、保水性と結着性が低下する。

- 紅茶の発酵過程では、カテキンが分解される。

- ナチュラルチーズの製造では、乳清たんぱく質が凝固する。

【 解答:1 】

- うるち米飯は、もち米飯よりも水分が少ない。

- もち米を蒸す場合は、不足する水分を振り水で補う。

- すし飯は、加水量をすし酢の分だけ少なくして炊く。

- 上新粉は、冷水を用いてこねる。

- 白玉粉は、熱水を用いてこねる。

【 解答:23 】

【 解答:2 】

- リービッヒ(Liebig)は、窒素定量法を確立した。

- マッカラム(McCollum)は、エネルギー換算係数を提唱した。

- フンク(Funk)は、ビタミンK を発見した。

- クレブス(Krebs)は、膵臓にリパーゼが存在することを発見した。

- 鈴木梅太郎は、抗脚気因子を発見した。

【 解答:5 】

- 摂食中枢は、視床下部にある。

- レプチンは、脂肪細胞から分泌される。

- セロトニンは、食欲を促進する。

- コルチゾールの日内リズムは、摂食サイクルに影響される。

- 消化酵素の活性には、日内リズムがある。

【 解答:3 】

- トリプシンは、活性型の酵素たんぱく質として分泌される。

- 膵液中のアミラーゼは、でんぷんを消化してオリゴ糖を生成する。

- セクレチンは、ペプシンの分泌を促進する。

- コレシストキニンは、膵臓からのHCO3-

- ガストリンは、胆嚢からの胆汁の分泌を促進する。

【 解答:2 】

- フルクトースは、SGLT1により小腸上皮細胞内に取り込まれる。

- ジペプチドは、Na+ を利用して小腸上皮細胞内に取り込まれる。

- 長鎖脂肪酸は、能動輸送により小腸上皮細胞内に取り込まれる。

- ビオチンの吸収は、卵白の摂取により促進される。

- 鉄の吸収は、体内の貯蔵鉄量に影響される。

【 解答:5 】

- 消化吸収率は、摂取量に対する吸収量の割合である。

- 見かけの消化吸収率は、内因性の排泄量を考慮している。

- 老化でんぷんの消化吸収率は、糊化でんぷんより高い。

- カルシウムの消化吸収率は、摂取量に比例する。

- β-カロテンは、脂質とともに摂取すると、消化吸収率が低下する。

【 解答:1 】

- トランスフェリンの半減期は、レチノール結合たんぱく質より短い。

- たんぱく質の平均半減期は、筋肉より肝臓で長い。

- アミノ酸の筋肉への取り込みは、インスリンにより抑制される。

- バリンは、ケト原性アミノ酸である。

- ロイシンは、筋たんぱく質の合成を促進する。

【 解答:5 】

- コルチゾールの分泌が増加すると、窒素出納は正になる。

- 不可欠アミノ酸は、11 種類である。

- 分枝アミノ酸は、不可欠アミノ酸である。

- アミノ酸価は、食品中の可欠アミノ酸のバランスで決定される。

- たんぱく質の生物価は、摂取窒素量に対する体内保留窒素量の割合を示す。

【 解答:3 】

- 摂取たんぱく質は、脂質に変換されない。

- たんぱく質の摂取量が多いと、ビタミンB6 の必要量が減少する。

- たんぱく質の摂取量が多いと、尿中カルシウム排泄量が増加する。

- たんぱく質の摂取量が不足すると、血清トランスサイレチン値は上昇する。

- エネルギー摂取量が不足すると、たんぱく質の利用効率が高まる。

【 解答:3 】

- コリ回路では、アラニンからグルコースが産生される。

- 空腹時には、糖原性アミノ酸からグルコースが産生される。

- 組織へのグルコース取り込みは、コルチゾールによって促進される。

- 健常者では、食後2 時間で、血糖値が最大となる。

- 血糖値が低下すると、脂肪組織のトリアシルグリセロールの分解は抑制される。

【 解答:2 】

- カイロミクロンは、肝臓で合成されたトリアシルグリセロールを輸送する。

- VLDL のコレステロール含有率は、LDL より大きい。

- LDL のコレステロールの末梢細胞への取り込みは、レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ(LCAT)が関与する。

- 末梢細胞のコレステロールのHDL への取り込みは、リポタンパク質リパーゼ(LPL)が関与する。

- 脂肪組織から血中に放出された脂肪酸は、アルブミンと結合して輸送される。

【 解答:5 】

- ビタミンD の欠乏では、骨塩量が減少する。

- ビタミンK の欠乏では、血液凝固の時間が短縮する。

- ビタミンB1 の欠乏では、乳酸の血中濃度が低下する。

- ビタミンB12 の欠乏では、DNA の合成が促進される。

- 葉酸の欠乏では、ホモシステインの血中濃度が低下する。

【 解答:1 】

- 脂溶性ビタミンの吸収に、胆汁酸は関与しない。

- 脂溶性ビタミンには、腸内細菌が合成するものがある。

- 食品中β- カロテンのビタミンA としての生体利用率は、レチノールの1 / 6である。

- ビタミンB2 は、体内の飽和量を超えると、尿中への排泄量が低下する。

- ビタミンB12 の吸収に必要な内因子は、十二指腸上皮細胞から分泌される。

【 解答:2 】

- マグネシウムの99% は、骨に存在する。

- クロムは、インスリン作用を増強する。

- メンケス病は、先天的な銅の過剰症である。

- カルシトニンは、骨吸収を促進する。

- 運動は、骨形成を抑制する。

【 解答:2 】

- 直接法では、酸素消費量からエネルギー消費量を評価する。

- 二重標識水法では、酸素と水素の安定同位元素の減少速度よりエネルギー消費量を求める。

- 基礎代謝量は、睡眠状態で測定する。

- 脂肪の燃焼では、酸素消費量と二酸化炭素産生量のモル数は等しい。

- 二酸化炭素産生量は、安静時より運動時に減少する。

【 解答:2 】

- 簡便である。

- 妥当性が高い。

- 信頼性が高い。

- 侵襲性が高い。

- 敏感度が高い。

【 解答:4 】

- クレアチニン --- 糖代謝異常

- HbA1c --- 脂質代謝異常

- アルブミン --- 低栄養

- 総コレステロール --- 貧血

- ヘマトクリット --- 骨塩量低下

【 解答:3 】

- 男女別に、設定された。

- 総死亡率との関連を踏まえ、設定された。

- 4 つの年齢区分で、設定された。

- 70 歳以上では、虚弱と生活習慣病の予防について考慮された。

- 日本人のBMI の分布は考慮されていない。

【 解答:24 】

- 一般型 --- 乳児期より学童期に急激に増加する。

- 神経型 --- 他の型より早く増加する。

- 生殖器型 --- 出生直後から急激に増加する。

- リンパ型 --- 思春期以降に急激に増加する。

- リンパ型 --- 20 歳頃に最大値となる。

【 解答:2 】

- 吸啜刺激は、オキシトシンの分泌を低下させる。

- 吸啜刺激は、プロラクチンの分泌を増加させる。

- 分泌型IgA 量は、初乳より成熟乳に多い。

- たんぱく質量は、牛乳より母乳に多い。

- 多価不飽和脂肪酸量は、牛乳より母乳に少ない。

【 解答:2 】

- 妊娠前からの健康的なからだづくりを推奨する。

- 非妊娠時にBMI 18.5 kg/m2 未満であった妊婦の推奨体重増加量は、7 kg 未満である。

- 主食を中心にエネルギーを摂る。

- 多様な食品を組み合わせてカルシウムを摂る。

- 妊婦の喫煙は、低出生体重児のリスクとなる。

【 解答:2 】

- 離乳の開始は、生後2 、3 か月頃が適当である。

- 離乳食を1 日3 回にするのは、離乳開始後1 か月頃である。

- 舌でつぶせる固さのものを与えるのは、生後7 、8 か月頃からである。

- フォローアップミルクは、育児用ミルクの代替品として用いる。

- 哺乳反射の減弱は、離乳完了の目安となる。

【 解答:3 】

- スプーンの利用を推奨する。

- 手づかみ食べのできる食事を推奨する。

- こぼさない食べ方を推奨する。

- 子どもだけを先に食べさせるように推奨する。

【 解答:2 】

- 頭囲は、胸囲より大きい。

- 体重1 kg 当たりのエネルギー必要量は、成人と同程度である。

- 1 年間当たりの体重増加率は、乳児期より高い。

- 1 分間当たりの呼吸数は、乳児期より多い。

- 咀しゃく機能は、3 歳頃に獲得される。

【 解答:5 】

- 基礎代謝基準値(kcal/kg 体重/日)は、幼児期より低い。

- 推定エネルギー必要量は、基礎代謝量(kcal/日)と身体活動レベルの積である。

- 原発性肥満より二次性肥満が多い。

- 学童期の肥満は、成人期の肥満に移行しにくい。

- 肥満傾向児の割合は、高学年より低学年で高い。

【 解答:1 】

- 脂質(脂肪エネルギー比率)

- 食物繊維

- ナトリウム

- カリウム

- 鉄

【 解答:5 】

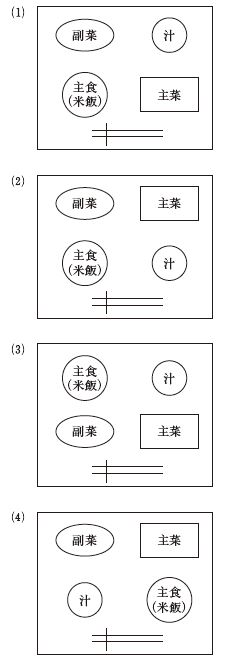

- 主食

- 主菜

- 副菜

- 菓子・嗜好飲料

【 解答:2 】

- もずくの酢の物

- 刻んだきゅうりの漬物

- やわらかく煮ただいこん

- 小松菜ともやしの和え物

【 解答:3 】

- 持久型種目の選手では、炭水化物摂取が重要である。

- 筋肉や骨づくりには、たんぱく質摂取が重要である。

- スポーツ貧血の予防には、ビタミンA 摂取が重要である。

- 運動後の疲労回復には、早いタイミングでの栄養補給が重要である。

- 熱中症予防では、運動中の水分と電解質の補給が重要である。

【 解答:3 】

- 警告反応期のショック相では、血糖値が上昇する。

- 警告反応期のショック相では、血圧が上昇する。

- 警告反応期の反ショック相では、生体防御機能が低下する。

- 抵抗期では、新たなストレスに対する抵抗力は弱くなる。

- 疲はい期では、ストレスに対して生体が適応力を獲得している。

【 解答:4 】

- ふるえによる産熱は、減少する。

- 基礎代謝量は、減少する。

- 血圧は、低下する。

- 皮膚血流量は、増加する。

- アドレナリンの分泌は、増加する。

【 解答:5 】