第31回 管理栄養士の過去問と解答を全問題表示しています。

- お酒を減らせば、検査結果も改善することを、説明する。

- 悪化すると、家族にどのような影響を及ぼすかを、考えてもらう。

- 節酒が成功して、スリムになった自分の姿を想像してもらう。

- 節酒していることを、同僚に対して宣言してもらう。

- 節酒できている自分へのほうびを、考えてもらう。

【 解答:5 】

- 食事調査結果から、改善点を指摘する。

- セルフヘルプグループを紹介する。

- 「がんばっていますね」と声をかける。

- 病院で開催される栄養教室のチラシを渡す。

- デジタルのキッチンスケールを貸し出す。

【 解答:3 】

- 陸上自衛隊が、炊きだしをはじめた。

- 被災経験者が、救援物資を送った。

- 管理栄養士が、食物アレルギーを持つ子どもに対して支援を行った。

- 被災者が、仮設住宅の敷地内に談話喫茶を立ち上げた。

- 職能団体が、災害支援チームリーダーを派遣した。

【 解答:4 】

- 食事中は、子どもを叱らないほうが良いですよ。

- 皆さんも、子育て中は子どもの偏食に悩んでいますよ。

- 幼児期の偏食は、あまり気にしなくて大丈夫ですよ。

- せっかく作っても食べてくれないと、イライラしますよね。

【 解答:4 】

- 昨日は、3 食召し上がりましたか。

- 食事を作られるのは、どなたですか。

- 食生活で気になることは、どんなことですか。

- 家族と同居されていますか。

- 心を開いて話せる友人は、いらっしゃいますか。

【 解答:3 】

- 食べ過ぎそうな時には、一緒に散歩することを勧めた。 --- ソーシャルスキルトレーニング

- ソフトドリンクの買い置きをしないよう助言した。 --- 刺激統制法

- 祖父母からの差し入れの断り方を練習した。 --- ストレスマネジメント

- 食べ過ぎたら、次の日は気をつけようと話すことを勧めた。 --- 行動置換

- ながら食いをやめるため、テレビを見る時間を減らすよう助言した。 --- 反応妨害・拮抗

【 解答:2 】

- 低エネルギーの食品を選ぶようにする。

- 揚げ物を減らす。

- ご飯を毎食1 膳までにする。

- 1 か月で1 kg 減量する。

【 解答:3 】

- どのようなことが起こった時に、食べ過ぎますか。

- 低エネルギーの食品を、意識して選んでいますか。

- 家族との接し方を、変えようと試みたことはありますか。

- 親しい友人に、あなたの悩みを相談したことはありますか。

- 食べること以外に、ストレスの対処法を試したことはありますか。

【 解答:2 】

- 各自が食事記録を持参し、自分の課題を考える。

- 体重減少が大きかった人に、減量の工夫を報告してもらう。

- 低エネルギーの料理の作り方を、調理実習で学ぶ。

- 小グループを作り、グループ間で体重減少量を競い合う。

【 解答:4 】

- 地場産野菜を販売する直売所を増やす。

- スーパーマーケットの営業時間を延長する。

- 小売店が販売する野菜に、生産者名のポップ(POP)を掲示する。

- 地場産野菜を使ったレストランを作る。

- 野菜生産農家による宅配事業を開始する。

【 解答:3 】

- カルシウム不足の健康リスクについて話し合わせる。

- カルシウムたっぷりのメニューを複数示す。

- 給食で摂取できるカルシウムの量を示し、残してはいけないと話す。

- カルシウム強化食品の利用を勧める。

【 解答:1 】

- 食事改善への意欲

- 生活満足度

- 調理技術の習得度

- ねらいとした食行動の達成度

- BMI

【 解答:25 】

- 夏休みの登校日に確認した宿題の進行状況

- 夏休みの登校日に書かせた感想文の内容

- 夏休み後の宿題発表の内容

- 夏休み前後の食品ロスに対する意識の変化

- 夏休み前後の給食残食量の変化

【 解答:45 】

- 母乳の飲ませ方を実地に指導し、乳児の飲み方を確認してもらう。

- 月齢に応じた離乳食の進め方を説明し、離乳食の進み具合を確認してもらう。

- 離乳食のフードモデルを用い、乳児の食事量を確認してもらう。

- 身体発育曲線を用い、体重がカーブに沿っていることを確認してもらう。

【 解答:4 】

- 保育所の離乳食を試食してもらう。

- 保育所のホームページに相談コーナーを設け、年長クラスの母親に対応してもらう。

- 給食だよりで、離乳食のメニューを紹介する。

- 管理栄養士が、離乳食の調理実習講習会を行う。

- 栄養の専門家を招いて、自分の離乳食づくりの体験も交えた話をしてもらう。

【 解答:2 】

- 薬剤師

- 看護師

- 臨床工学士

- 理学療法士

- 臨床検査技師

【 解答:2 】

- クリニカルパスにより、チーム医療は不要になる。

- リスクマネジメントには、リスクの特定が含まれる。

- ノーマリゼーションは、患者の重症度を判別することである。

- アドヒアランスは、障がい者への栄養介入を実施することである。

- セカンドオピニオンは、患者が栄養食事指導を受ける権利である。

【 解答:2 】

- 血清コリンエステラーゼ --- たんぱく質の合成低下

- 血清トランスサイレチン --- 鉄の欠乏

- 血清レチノール結合たんぱく質 --- 銅の欠乏

- 尿中ケトン体 --- たんぱく質の異化亢進

- 尿中尿素窒素 --- ブドウ糖の利用障害

【 解答:1 】

- 成分栄養剤は、食物繊維を含む。

- 成分栄養剤の脂質エネルギー比率は、20%E である。

- 経腸栄養剤のNPC/N(非たんぱく質カロリー窒素比)は、50 未満である。

- 中心静脈栄養法では、糖質濃度30% の維持液が用いられる。

- 末梢静脈栄養法では、糖質濃度20% の維持液が用いられる。

【 解答:4 】

- アキレス腱肥厚 --- 血清LDL コレステロール高値

- 腹水 --- 血清アルブミン低値

- 満月様顔貌 --- 浮腫

- 味覚異常 --- 亜鉛欠乏

- さじ状爪 --- 鉄欠乏

【 解答:3 】

- アンギオテンシン変換酵素阻害薬 --- コレステロール合成の抑制

- α-グルコシダーゼ阻害薬 --- 食後血糖値の上昇抑制

- アロプリノール --- 血圧の降下

- マジンドール --- 食欲の亢進

- ラクツロース --- 低血糖の予防

【 解答:2 】

- 主観的情報 --- 80 歳

- 客観的情報 --- 食べたくない。

- アセスメント --- 嚥下訓練を行った。

- 計画 --- 脳梗塞の既往

- 退院時要約 --- ミキサー食を摂取できるようになった。

【 解答:5 】

- ビタミンA --- ペラグラ

- ビタミンC --- 骨軟化症

- 葉酸 --- 巨赤芽球性貧血

- ヨウ素 --- ヘモクロマトーシス

- 亜鉛 --- ウイルソン病

【 解答:3 】

- 外来通院治療とする。

- 6 ヶ月以上、継続する。

- インスリン治療中の患者は、禁忌である。

- 1,000 kcal/日である。

- 水分摂取量を制限する。

【 解答:3 】

- 炭水化物量70 g

- たんぱく質量60 g

- 脂質量110 g

- 食塩相当量12 g

- 食物繊維量10 g

【 解答:2 】

- ビグアナイド薬 --- 肝臓での糖新生の抑制

- チアゾリジン薬 --- 消化管での糖吸収の抑制

- スルホニル尿素薬(SU 薬) --- インスリン分泌の促進

- DPP-4 阻害薬 --- インクレチン分解の抑制

- SGLT2阻害薬 --- 腎臓での糖再吸収の抑制

【 解答:2 】

- 高カイロミクロン血症では、脂質のエネルギー比率を30%E 以上にする。

- 高LDL コレステロール血症では、飽和脂肪酸の摂取を控える。

- 高LDL コレステロール血症では、食物繊維摂取量を10 g/日以下にする。

- 低HDL コレステロール血症では、有酸素運動を控える。

- 高トリグリセリド血症では、水分摂取量を制限する。

【 解答:2 】

- 食後は、すぐに仰臥位をとる。

- 1 回当たりの食事量を多くする。

- 高脂肪食を選択する。

- カフェインの摂取を控える。

- かんきつ類を多く摂取する。

【 解答:4 】

- たんぱく漏出性胃腸症では、たんぱく質摂取量を制限する。

- クローン病では、カリウム摂取量を制限する。

- クローン病では、脂質摂取量を制限する。

- 潰瘍性大腸炎では、水溶性食物繊維摂取量を制限する。

- 過敏性腸症候群では、中心静脈栄養を行う。

【 解答:3 】

- 急性肝炎の黄疸時では、たんぱく質の摂取量を制限する。

- C 型慢性肝炎では、鉄の摂取量を増やす。

- 胆石症では、食物繊維の摂取量を制限する。

- 急性胆のう炎では、脂質の摂取量を制限する。

- 急性膵炎では、脂質の摂取量を増やす。

【 解答:4 】

- 腹部疼痛が増強する。

- 低血糖を起こしやすい。

- 飲酒を許可する。

- たんぱく質摂取量を制限する。

- 中鎖脂肪酸を食事に利用する。

【 解答:25 】

- サイアザイド系利尿薬は、ナトリウムの尿中排泄を促進する。

- カルシウム拮抗薬は、カルシウムの消化管での吸収を抑制する。

- アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬は、カリウムの尿中排泄を促進する。

- β 遮断薬は、インスリン分泌を促進する。

- α 遮断薬は、脂肪分解を促進する。

【 解答:1 】

- 狭心症 --- 低カリウム食

- 脳出血 --- 減塩食

- うっ血性心不全 --- 低リン食

- 心房細動 --- 低脂肪食

- 高血圧 --- 高炭水化物食

【 解答:2 】

- 重症度分類には、尿中尿素窒素値を用いる。

- たんぱく質摂取量の推定には、血清総たんぱく質値を用いる。

- 食塩摂取量の推定には、血清ナトリウム値を用いる。

- ビタミンD 活性化障害の評価には、血清カリウム値を用いる。

- 代謝性アシドーシスの評価には、動脈血重炭酸イオン値を用いる。

【 解答:5 】

- エネルギー量 1,300 kcal

- たんぱく質量 50 g

- カリウム量 1,500 mg

- リン量 1,500 mg

- 飲水量 1,300 mL

【 解答:23 】

- バセドウ病では、甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体抗体が陽性となる。

- バセドウ病では、エネルギー摂取量を制限する。

- バセドウ病では、水分摂取量を制限する。

- 橋本病では、甲状腺刺激ホルモンが低下する。

- 橋本病では、たんぱく質摂取量を制限する。

【 解答:1 】

- 高度栄養障害である。

- エネルギー摂取量は、900 kcal/日とする。

- たんぱく質のエネルギー比率は、10%E とする。

- 脂肪のエネルギー比率は、15%E とする。

- 経腸栄養剤の使用は、禁忌である。

【 解答:1 】

- がん悪液質には、サイトカインが関与する。

- がん悪液質では、除脂肪体重が増加する。

- がん化学療法では、食欲不振がみられる。

- 緩和ケアは、がんと診断されたときから開始される。

- 緩和ケアには、家族への支援が含まれる。

【 解答:2 】

- 食道がんの術後 --- 少量頻回食

- 胃切除後の早期ダンピング症候群 --- 高炭水化物食

- 胃切除後の後期ダンピング症候群 --- 低カリウム食

- 小腸の大量切除後 --- 低たんぱく質食

- S 状結腸がんの術後 --- 水分制限

【 解答:1 】

- 寒天ゼリー

- くずゆ

- 牛乳

- 湯豆腐

【 解答:2 】

- 卵白のアレルゲンには、オボムコイドがある。

- 小麦のアレルゲンには、グルテンがある。

- ピーナッツは、アナフィラキシーの原因となる。

- 鶏肉のアレルゲン性は、加熱により低下する。

- 牛乳アレルギーでは、ヨーグルトを代替食品とする。

【 解答:5 】

- フェニルケトン尿症 --- チロシン

- メープルシロップ尿症 --- 芳香族アミノ酸

- ホモシスチン尿症 --- メチオニン

- 糖原病Ⅰ型 --- ブドウ糖

- ガラクトース血症 --- 果糖

【 解答:3 】

- 栄養状態の低下は、発症の外的要因である。

- 糖尿病患者では、悪化しやすい。

- 踵骨部は、好発部位である。

- たんぱく質漏出期には、低たんぱく質食とする。

- 水分制限は、褥瘡を改善させる。

【 解答:23 】

- 主な目的は、疾病の治療である。

- 主な対象者は、地域住民である。

- 主な活動の拠点は、保健所や保健センターである。

- 様々な団体と連携して取り組む。

- 食の循環を意識した活動を行う。

【 解答:1 】

- 肥満者(BMI F 25.0 kg/m2)の割合は、60 歳代が20 歳代より低い。

- やせの者(BMI118.5 kg/m2)の割合は、男性が女性より高い。

- 都道府県別の食塩摂取量の差は、1 g 未満である。

- 野菜摂取量は、世帯の所得が高いほど多い。

- 朝食の欠食率は、39 歳以下が40 歳以上より高い。

【 解答:45 】

- 食料安全保障という観点から算出される指標である。

- 食品安全委員会によって算出・公表されている。

- 国民健康・栄養調査データを再集計して算出する。

- カロリーベースでは、近年、上昇傾向にある。

- 先進国の中で最高の水準にある。

【 解答:1 】

- 世界の農業生産量は、減少している。

- 世界の栄養不足人口の割合は、増加している。

- 飢餓状態にある人口は、世界で約2 億人と推計されている。

- 先進国と開発途上国ともに、低栄養と過栄養の問題がある。

- 地域間の栄養状態の比較に、5 歳未満児死亡率が用いられる。

【 解答:45 】

- 地域住民に対して、身近な対人サービスを行う。

- 特定給食施設に対して、指導を行う。

- 地域の栄養改善業務の企画・調整を行う。

- 市町村に対して、技術的支援を行う。

- 地域保健における広域的、専門的拠点としての業務を行う。

【 解答:1 】

- 健康増進計画の策定

- 食育推進基本計画の策定

- 国民健康・栄養調査の実施

- 保健所の事業内容

- 栄養指導員の任命

【 解答:4 】

- 戦後の栄養士制度は、栄養改善法によって規定されていた。

- 管理栄養士制度は、栄養士制度と同時に設けられた。

- 管理栄養士制度の見直しは、5 年に1 度行われている。

- 栄養士は、給食管理に従事する者と定義されている。

- 栄養士の免許は、都道府県知事が与える。

【 解答:5 】

- 調査の始まりは、戦前である。

- 調査は、隔年で実施されている。

- 調査対象地区は、都道府県知事が選定する。

- 調査の構成は、身体状況調査と栄養摂取状況調査の2 つである。

- 近年、地域格差を把握するための大規模調査を実施している。

【 解答:5 】

- 低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

- 食事を1 人で食べる子どもの割合の減少

- 適切な量と質の食事をとる者の増加

- 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業や飲食店の登録数の増加

- 市町村の保健センターに勤務する管理栄養士数の増加

【 解答:5 】

- 食育に関心を持っている国民の割合は、90% 以上である。

- 朝食や夕食を家族と一緒に食べる共食の回数は、減少している。

- 全国の公立学校の栄養教諭の配置数は、1,000 人程度にとどまっている。

- 保育所保育指針の中には、食育が盛り込まれている。

- 食育推進計画を作成している市町村の割合は、約40% である。

【 解答:4 】

- 季節変動を小さくするため、年数回の調査を繰り返す。

- 個人内変動を小さくするため、調査日数を多くする。

- 調査員間に発生する変動を小さくするため、調査員の訓練を行う。

- 申告誤差を小さくするため、無作為抽出法によって対象者を選定する。

- 環境汚染物質の摂取量を把握するため、陰膳法を用いる。

【 解答:4 】

- エネルギー摂取量の過不足の評価には、目標とするBMI の範囲を外れる者の割合を求める。

- 栄養素摂取量の不足の評価には、推奨量に対する平均摂取量の比率を求める。

- 栄養素摂取量の不足の評価には、推奨量を下回る者の割合を求める。

- 栄養素摂取量の過剰の評価には、推奨量を上回る者の割合を求める。

- 生活習慣病の予防を目的とした評価には、目安量を下回る者の割合を求める。

【 解答:1 】

- 健診・人間ドックの受診状況 --- 患者調査

- 食中毒の患者数 --- 感染症発生動向調査

- 母乳栄養の割合 --- 乳幼児栄養調査

- 世帯の食料にかかる消費支出 --- 食料需給表

- 幼児・児童・生徒の発育状況 --- 学校給食実施状況等調査

【 解答:3 】

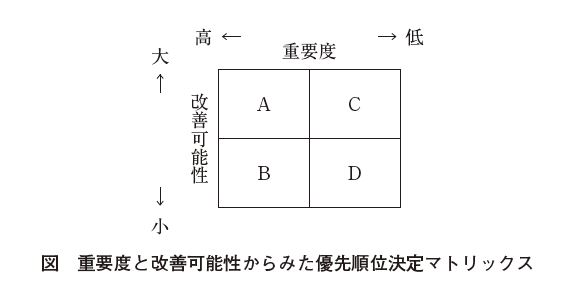

- A とB の優先度は、同じである。

- A とC の優先度は、同じである。

- B とD の優先度は、同じである。

- B は、新たな手法を用いて取り組むべき課題である。

- D は、プログラムの計画から除外する。

【 解答:45 】

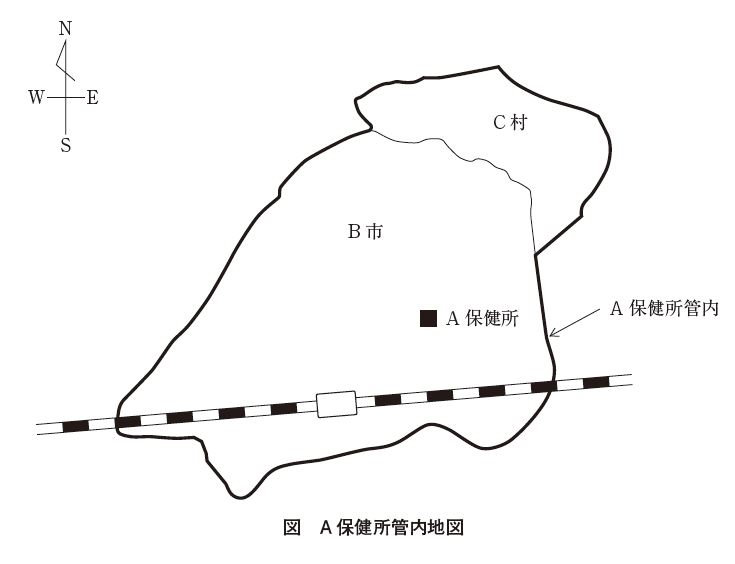

- B 市の食品流通事業者にC 村への出張販売を依頼する。

- C 村への大型ショッピングセンターの誘致を検討する。

- C 村住民の食物入手行動を調査する。

- B 市とC 村の合併を提案する。

【 解答:3 】

- プログラムの進捗状況 --- 結果評価

- プログラムの参加者人数 --- 影響評価

- プログラムに対する満足度 --- 経過評価

- 食行動の改善 --- 結果評価

- 健康状態の改善 --- 影響評価

【 解答:3 】

- 食品の栄養成分表示の普及促進

- 地域住民を対象とした減塩教室の開催

- スーパーマーケットと連携したヘルシーメニューコンテストの開催

- 飲食店を対象とした減塩メニューの開発支援

- スーパーマーケットや飲食店のネットワークづくり

【 解答:2 】

- メニューづくりは、全期間を通して管理栄養士が行う。

- 使用する食材は、手に入りにくい、珍しい食材を使う。

- 食事づくりに必要な知識に関する講義時間を多くする。

- 他者との交流促進のための会食会を計画に入れる。

【 解答:4 】

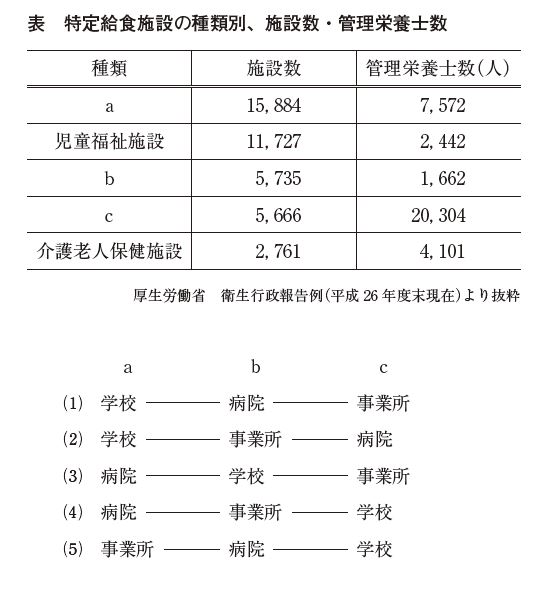

【 解答:2 】

- 管理栄養士は、入院患者の栄養管理計画書を作成することができる。

- 管理栄養士は、特別食を指示することができる。

- 管理栄養士は、入院時食事療養(Ⅰ)における検食を行うことができる。

- 可能な患者には、食堂の利用を促す。

- 患者の多様なニーズに対応するため、特別メニューを提供することができる。

【 解答:2 】

- 乳児院

- 保育所

- 児童養護施設

- 児童自立支援施設

- 重症心身障害児施設

【 解答:5 】

- 献立表作成基準の作成

- 食材の調達

- 調理・盛り付け

- 食事の配膳

- 食器の洗浄

【 解答:1 】

- 営業時間を勤務シフトに合わせ、利用しやすくする。 --- プレイス(Place)

- 勤務部署でも食べられるように、テイクアウトコーナーでも販売する。 --- プレイス(Place)

- 新メニューの写真と価格を、社内に掲示する。 --- プライス(Price)

- ヘルシーメニュー利用者の感想を、社内メディアで発信する。 --- プライス(Price)

- ヘルシーメニューに、果物を無料でつける。 --- プロモーション(Promotion)

【 解答:25 】

- 部門長と調理主任が、連携して業務指示書を発行する。

- すべての従事者が、責任と対応した権限を持つことを明確にする。

- 調理主任は、食中毒発生時の院外への対応を担当する。

- 調理主任は、適切な人数の調理従事者を管理する。

- 専門的知識を有する者が、専門化された業務を担当する。

【 解答:3 】

- 給与栄養目標量

- 食品群別荷重平均成分表

- 食材料費

- 献立

【 解答:2 】

- 入口の食事サンプルに、食塩相当量のポップ(POP)を掲示

- 卓上メモで、食塩摂取量と高血圧の関連を情報提供

- 新しい減塩セットメニューの開発・販売

- すべての汁物の塩分濃度の漸次低減

【 解答:4 】

- 品質基準は、施設の対象者に応じて設定する。

- 品質の維持には、献立の標準化が必要である。

- 検食担当者は、適合(製造)品質を評価する。

- 適合(製造)品質を保つことで、異物混入の発生件数は下がる。

- 品質マネジメントシステムの構築は、ISO 14000 シリーズにより評価される。

【 解答:5 】

- 野菜の殺菌費

- 調理従事者の教育・訓練費

- 調理従事者の検便検査費

- 冷蔵庫の減価償却費

- 販売促進用の消耗品費

【 解答:5 】

- 即日調理する必要がある。

- 食数変動に対応しにくい。

- 下処理に労力がかかる。

- 生ごみの量が少ない。

- 年間を通して価格変動が大きい。

【 解答:4 】

- 提供する料理の種類

- 使用機器の種類

- 調理作業の担当者

- 食事提供の開始時刻

【 解答:4 】

- かぼちゃに対する煮汁の割合は、少量調理より多くする。

- 煮汁が沸騰した後も、強火を継続する。

- 撹拌の回数を多くする。

- 余熱を考慮して消火する。

- 調味は消火後に行う。

【 解答:4 】

- クックフリーズシステム --- どのような食材料でも対応可能である。

- 真空調理システム --- 食材料の風味を逃さず調理できる。

- クックチルシステム --- 保存可能期間は最長14 日である。

- セントラルキッチンシステム --- 複数の調理場で料理別に調理できる。

- クックサーブシステム --- 調理終了後から提供までの時間が長い。

【 解答:2 】

- 手洗い設備は、各作業区域の入り口手前に設置する。

- 手洗い後は、各作業区域の共用タオルで拭く。

- 調理従事者は、指先から腕までを洗う。

- 使い捨て手袋を使用する場合にも、手洗いを行う。

- 配膳前には、2 回連続して手洗いを行う。

【 解答:2 】

- 検収室の肉冷蔵庫 --- 6 ℃

- 検収室の魚冷蔵庫 --- 8 ℃

- 検収室の野菜冷蔵庫 --- 9 ℃

- 下処理室から調理室へのパススルー冷蔵庫 ---4℃

- 盛り付け室の製品冷蔵庫 --- 8 ℃

【 解答:2 】

- フードカッターの部品 --- 80℃ で5 分間以上

- 調理台 --- 50% アルコールで噴霧

- 包丁 --- 80℃ で5 分間以上

- へら --- 80℃ で5 分間以上

- ふきん --- 100℃ で5 分間以上

【 解答:2 】

- 盛り付け作業台の上で冷し固める。

- 冷蔵庫で冷し固める。

- 真空冷却機で冷し固める。

- ブラストチラーで冷し固める。

【 解答:4 】

- スープケトル

- オーブン

- 回転釜

- 電子レンジ

【 解答:3 】

- 契約期間に関わらず雇入時の健康診断は不要である。

- 月に1 回以上検便検査を受ける。

- 法的に、週当たり労働時間が決められている。

- パートタイム労働者は、社内の衛生教育の対象外である。

- パートタイム労働者比率を上げる目的は、変動費の抑制である。

【 解答:23 】

A さんは、この春に入学予定の男児。食物アレルギーがあり、家庭で複数の食品に対して食事制限を行っていることが、保護者から提出された調査票に記載されていた。

- 学校全体として、対応組織をつくる。

- 給食担当者が、給食対応の基本方針を決定する。

- アレルギー対応食の調理では、作業の区別化を図る。

- 給食で対応できない場合は、弁当の持参を検討する。

- 学級担任は、エピペン®の使用法を身につける。

【 解答:2 】

A さんは、この春に入学予定の男児。食物アレルギーがあり、家庭で複数の食品に対して食事制限を行っていることが、保護者から提出された調査票に記載されていた。

- 家庭での食事内容

- アレルギーに対する服薬状況

- 抗原特異的IgE 抗体検査の結果

- 食事制限に関する医師からの指示

【 解答:4 】

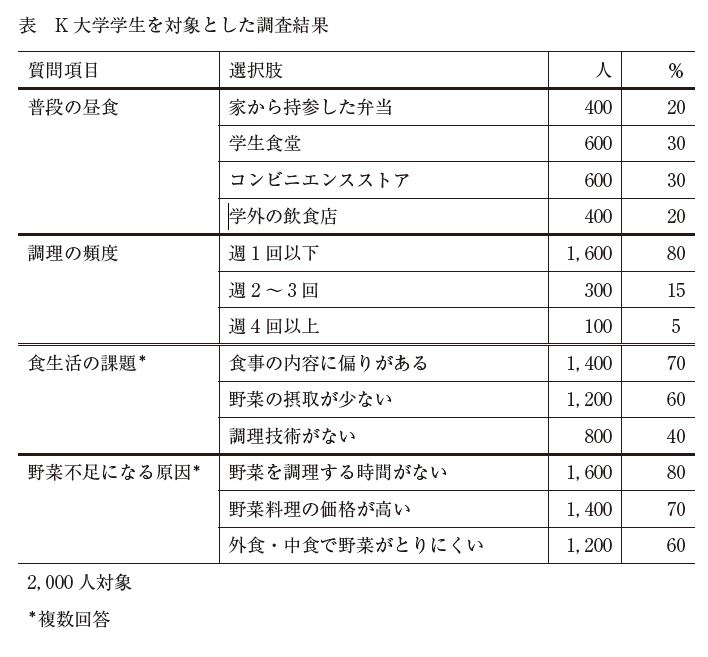

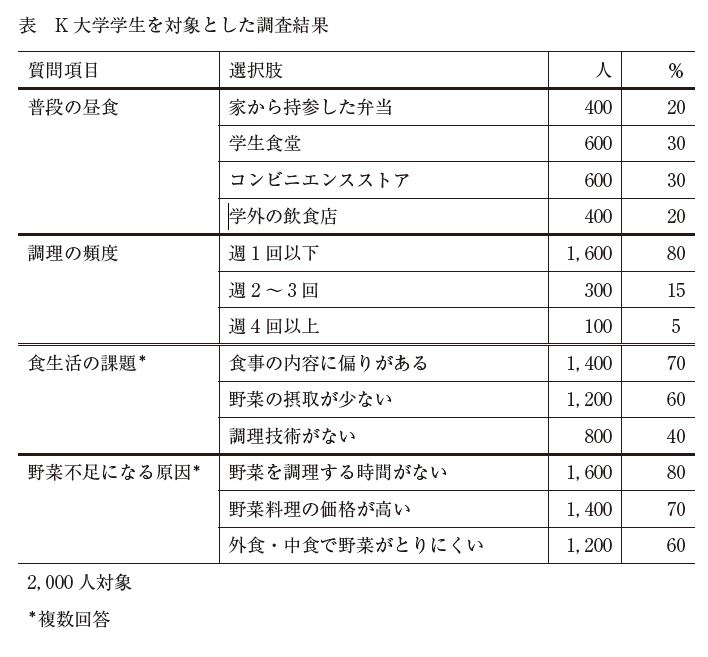

- 野菜不足による健康のリスク

- 野菜に含まれる主な栄養素の働き

- 野菜を多く使ったメニューの選び方

- 野菜の簡単な調理法

【 解答:3 】

- 弁当用の簡単野菜レシピを配布する。

- 学生食堂に、野菜メニューのプロモーションを依頼する。

- 近隣のコンビニエンスストアに、野菜の入った商品のプロモーションを依頼する。

- 近隣の飲食店に、野菜メニューのプロモーションを依頼する。

【 解答:2 】

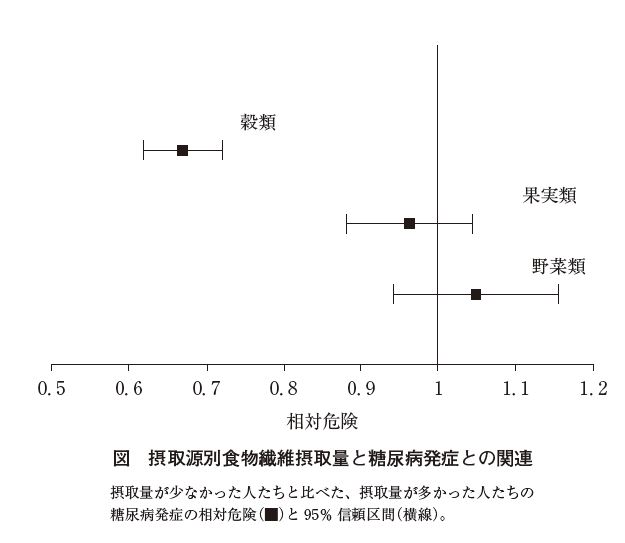

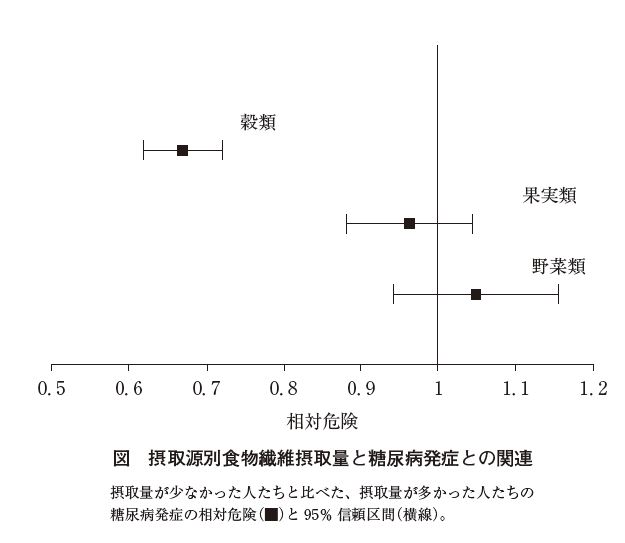

次回の教室のために、食物繊維摂取量と糖尿病の発症に関して発表された研究結果をもとに、教材のリーフレットを作成している。

- 新聞に取り上げられていること

- 食品企業のホームページに掲載されていること

- 学術誌に掲載されていること

- 学会で口頭発表されていること

【 解答:3 】

次回の教室のために、食物繊維摂取量と糖尿病の発症に関して発表された研究結果をもとに、教材のリーフレットを作成している。

- 調査対象者のうち、95% の人がこの値の範囲に存在する。

- 母集団のうち、95% の人がこの値の範囲に存在する。

- 同じ研究を繰り返し100 回行ったと仮定すると、95 回がこの値の範囲に存在する。

- 同じ研究において、仮に対象者数を増やすと、この区間は狭くなる。

- メタアナリシスでは、複数の研究の信頼区間を平均して求める。

【 解答:34 】

次回の教室のために、食物繊維摂取量と糖尿病の発症に関して発表された研究結果をもとに、教材のリーフレットを作成している。

- 穀類由来の食物繊維摂取量が多いと、糖尿病の発症率が低くなる。

- 果実類由来の食物繊維摂取量が多いと、糖尿病の発症率が高くなる。

- 果実類由来の食物繊維摂取量が多いと、糖尿病の発症率が低くなる。

- 野菜類由来の食物繊維摂取量が多いと、糖尿病の発症率が高くなる。

- 野菜類由来の食物繊維摂取量と、糖尿病の発症の関連はない。

【 解答:15 】

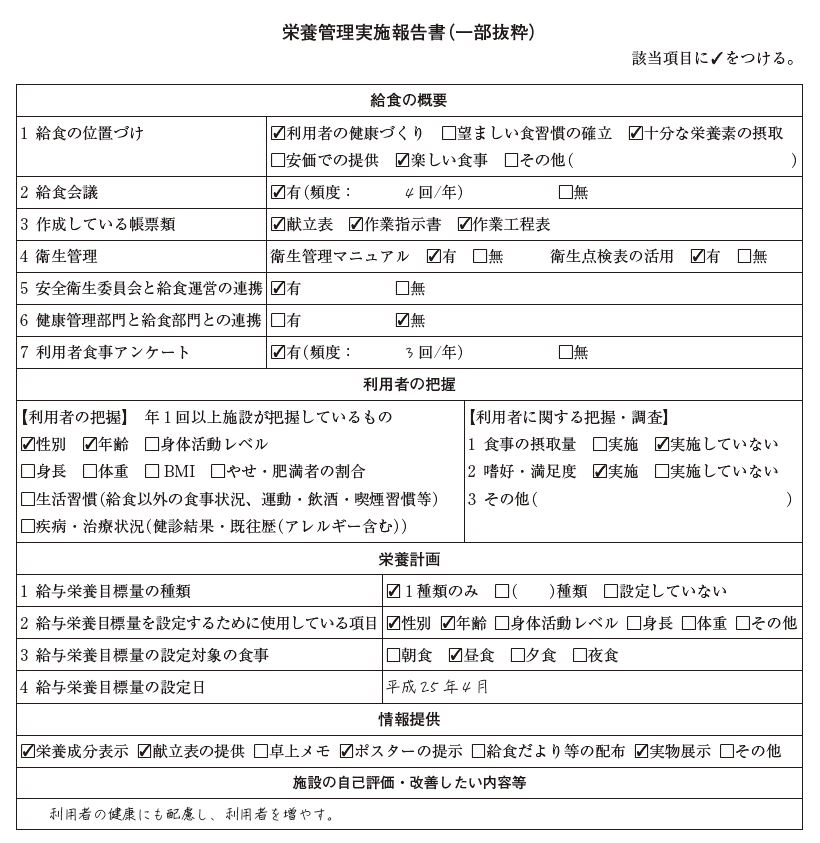

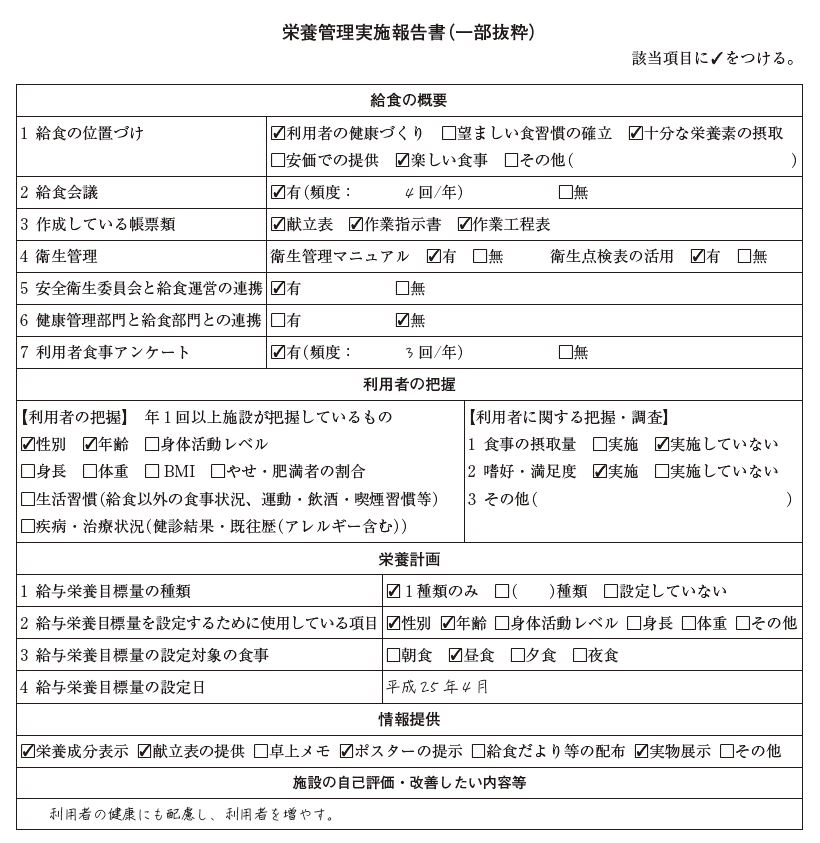

W 事業所より、以下のように平成27 年2 月分の栄養管理実施報告書が提出された。

- 利用者の身体状況に基づいた給与栄養目標量の設定

- 利用者の嗜好への配慮

- 利用者への献立に関する情報提供

- 衛生管理マニュアルに沿った点検

【 解答:1 】

W 事業所より、以下のように平成27 年2 月分の栄養管理実施報告書が提出された。

- 利用者の嗜好を考慮した献立作成技術の支援

- 最新調理機器活用法の勉強会の開催

- 栄養情報に関する啓発資材の紹介

- 健康管理部門と給食部門との連携の提案

【 解答:4 】

患者は、19 歳、男性。3 年前にクローン病を発症して治療を受けたあとは寛解が続いていた。しかし、一週間前より腹痛と下痢が続くようになり、このたび下血が認められたため再入院となった。

身長 172 cm、体重60 kg。空腹時血液検査値は、赤血球数 370×104/mm3、ヘモグロビン10.2 g/dL、ヘマトクリット36.0%、総たんぱく質6.6 g/dL、アルブミン3.4 g/dL、尿素窒素24 mg/dL、クレアチニン1.0 mg/dL、CRP 2.5 mg/dL。

- 免疫賦活を目的とした栄養剤

- 分枝アミノ酸(BCAA)が多い栄養剤

- たんぱく質を制限した栄養剤

- 窒素源がアミノ酸である栄養剤

【 解答:4 】

患者は、19 歳、男性。3 年前にクローン病を発症して治療を受けたあとは寛解が続いていた。しかし、一週間前より腹痛と下痢が続くようになり、このたび下血が認められたため再入院となった。

身長 172 cm、体重60 kg。空腹時血液検査値は、赤血球数 370×104/mm3、ヘモグロビン10.2 g/dL、ヘマトクリット36.0%、総たんぱく質6.6 g/dL、アルブミン3.4 g/dL、尿素窒素24 mg/dL、クレアチニン1.0 mg/dL、CRP 2.5 mg/dL。

- たらのホイル焼き

- ささみの卵とじ

- ごぼうサラダ

- 大根の煮物

【 解答:3 】

患者は、75 歳、女性。2 か月前に脳梗塞を発症し、左麻痺と嚥下障害に対するリハビリテーションが必要と判断されたために、胃瘻による栄養管理を施行され、本院に転院した。

身長151 cm、体重42 kg、血圧( 服薬あり)144/94 mmHg。血清アルブミン値3.7 g/dL。

- リハビリテーションの内容を見直す。

- 栄養剤の投与量を増やす。

- たんぱく質の投与量を増やす。

- 水分の投与量を増やす。

【 解答:2 】

患者は、75 歳、女性。2 か月前に脳梗塞を発症し、左麻痺と嚥下障害に対するリハビリテーションが必要と判断されたために、胃瘻による栄養管理を施行され、本院に転院した。

身長151 cm、体重42 kg、血圧( 服薬あり)144/94 mmHg。血清アルブミン値3.7 g/dL。

- 下痢

- 胃潰瘍

- 誤嚥性肺炎

- 瘻孔周囲の炎症

【 解答:3 】

患者は、75 歳、女性。2 か月前に脳梗塞を発症し、左麻痺と嚥下障害に対するリハビリテーションが必要と判断されたために、胃瘻による栄養管理を施行され、本院に転院した。

身長151 cm、体重42 kg、血圧( 服薬あり)144/94 mmHg。血清アルブミン値3.7 g/dL。

- 半固形タイプの栄養剤

- 浸透圧が低い栄養剤

- 脂質量が多い栄養剤

- たんぱく質量が多い栄養剤

【 解答:1 】

食事時間には、入所者のミールラウンドを行い、栄養管理のための情報収集を行っている。

入所者は、75 歳、男性。BMI 18.0 kg/m2。常食を自立摂取しているが、食事中にむせがあり、がらがら声になることがある。食事摂取量は減少し、6 か月で10% の体重減少を認める。

- 認知機能テスト

- SGA(主観的包括的アセスメント)

- 改訂水飲みテスト

- 嗜好調査

【 解答:3 】

食事時間には、入所者のミールラウンドを行い、栄養管理のための情報収集を行っている。

入所者は、75 歳、男性。BMI 18.0 kg/m2。常食を自立摂取しているが、食事中にむせがあり、がらがら声になることがある。食事摂取量は減少し、6 か月で10% の体重減少を認める。

- 食事に要する時間

- 食事への意欲

- 食べこぼし

- 食事中の姿勢

【 解答:4 】

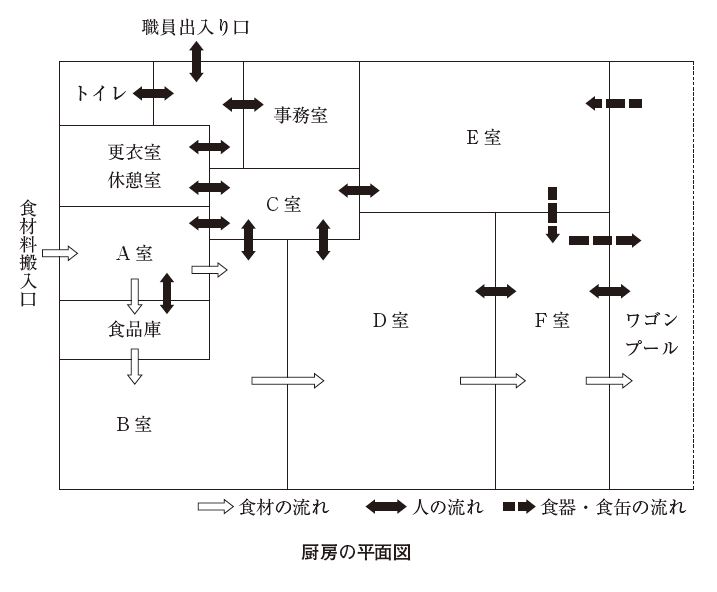

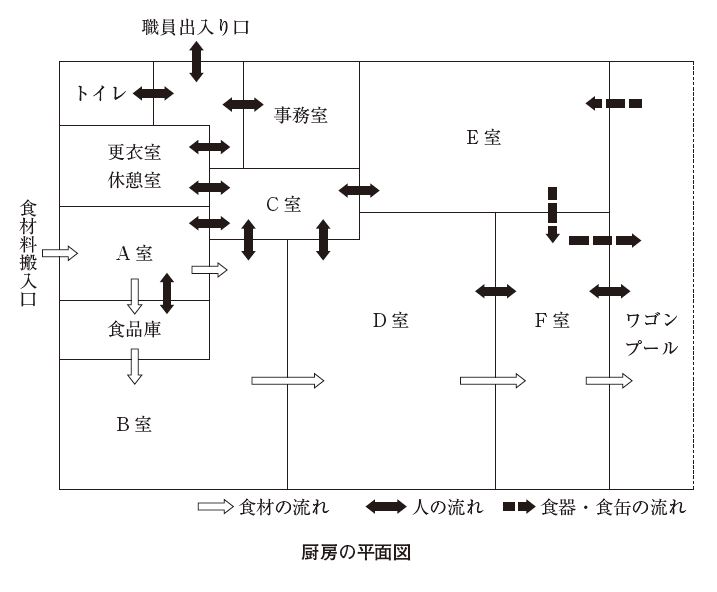

この施設の厨房の平面図と、食材、人、食器・食缶の流れを図に示す。

- B 室 --- 検収室

- C 室 --- 下処理室

- D 室 --- 主調理室

- E 室 --- 配膳室

- F 室 --- 食器洗浄室

【 解答:3 】

この施設の厨房の平面図と、食材、人、食器・食缶の流れを図に示す。

- B 室内よりA 室内の空気圧を高くする。

- C 室内よりD 室内の空気圧を高くする。

- D 室の作業台上面の照度は500 ルクスとする。

- D 室の換気系統はB 室と同一にする。

- F 室の換気系統はE 室と同一にする。

【 解答:23 】

2015年9月1日に発生した震度6 強の地震により、9 月 7 日現在、A 市内では15の避難所に約3,000 人の住民が生活している。すでに支援物資が届き始め、各避難所の避難者の特徴を把握し、巡回支援を行うところである。

- 十分な量の主食を追加提供する。

- 市の職員が分担して、各避難所で炊き出しを行う。

- 乳児全員に、粉ミルクを提供する。

- 食事制限のある患者に対して、個別に食事への配慮を行う。

【 解答:4 】

2015年9月1日に発生した震度6 強の地震により、9 月 7 日現在、A 市内では15の避難所に約3,000 人の住民が生活している。すでに支援物資が届き始め、各避難所の避難者の特徴を把握し、巡回支援を行うところである。

- 災害時対応マニュアルの中に、食生活支援の内容を盛り込む。

- 住民全員の3 日分の食料を備蓄する。

- 災害時の要配慮者を把握し、リストを作成する。

- 食品流通・販売企業との連携協定を結ぶ。

- 炊き出しへの対応可能なボランティア団体に協力を依頼しておく。

【 解答:2 】