第1種衛生管理者 過去問 平成24年 の解答を全問題表示しています。

スポンサーリンク

- 病原性大腸菌O157

- レジオネラ属菌

- クリプトスポリジウム

- 赤痢菌

【 解答:3 】

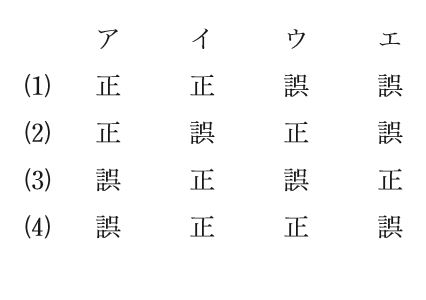

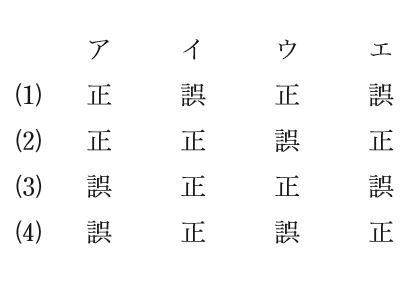

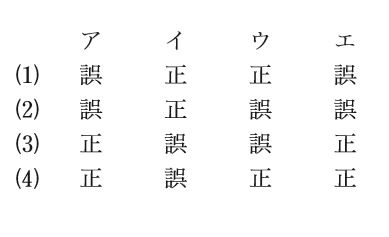

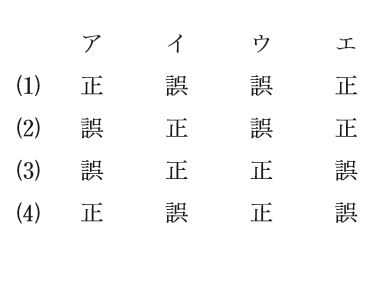

ア. 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正される。

イ. 総トリハロメタンと共に、トリハロメタン類(4物質)各々について基準値が定められている。

ウ. 味や臭気は数値として測定できないので、水質基準の項目には含まれていない。

エ. 一般細菌は、検出されないこと」とされている。

【 解答:1 】

- コレラなどによる水系感染症の発生に対して、衛生的な飲料水を供給し得る近代水道の布設の必要性が議論されるようになった。

- 当時の中央衛生会は、コレラの予防などについて審議を行い、その成案をとりまとめて水道布設促進の建議を行った。

- わが国の近代水道の第1号になったのは、横浜水道であった。

- 近代水道布設当初から、水系感染症対策のために、塩素消毒が義務付けられた。

【 解答:4 】

- 指定給水装置工事事業者制度とは、需要者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる制度である。

- 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が、給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な運営をすることが、将来できなくなると予想されるときは、指定の取消しができる。

- 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

- 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

【 解答:2 】

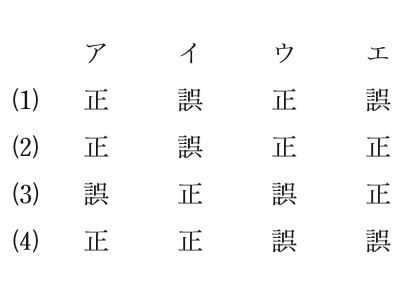

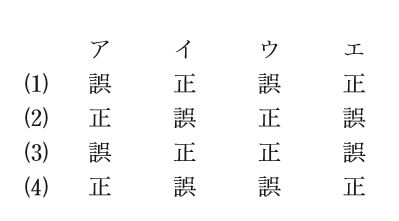

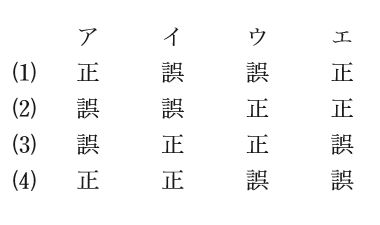

ア. 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整。

イ. 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。

ウ. 給水装置工事に着手した旨の連絡。

エ. 給水装置工事を完了した旨の連絡。

- 1

- 2

- 3

- 4

【 解答:3 】

- 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。

- 水道事業者は、水の供給を受ける者の給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

- 水道事業によって水の供給を受ける者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。

- 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法の政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。

【 解答:3 】

【 解答:2 】

- 水質検査を実施するにあたり、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、需要者に対し情報提供を行う。

- 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、定期及び臨時の健康診断を行う。

- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、必要に応じて給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。

- 水道の取水場、浄水場及び配水池等の施設には、みだりに人畜が立ち入らないよう必要な措置を講じる。

【 解答:3 】

- 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称や所在地の変更又は給水装置工事主任技術者の氏名の変更が生じた場合には、水道事業者に届け出なければならない。

- 指定給水装置工事事業者は、水道事業者の要求があれば、立合いなど水道事業者が法に基づいて行う監督に服さなければならない。

- 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のため、研修の機会を確保するよう努めなければならない。

- 指定給水装置工事事業者が、給水装置工事の事業を休止又は再開した場合は水道事業者への届け出は任意である。しかし、廃止の場合は水道事業者に届け出なければならない。

【 解答:4 】

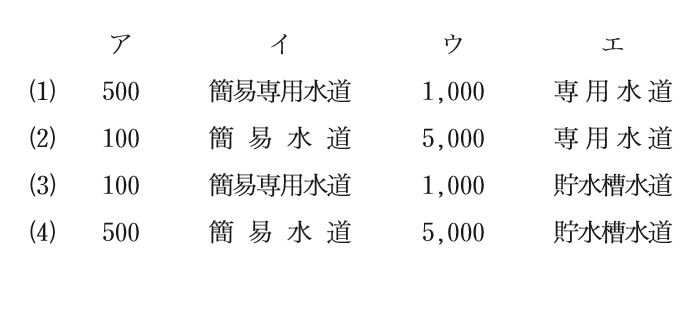

- 簡易専用水道の設置者は、3年以内ごとに1回定期に、その水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

- 簡易専用水道の設置者は、その管理を行わせるため、水道技術管理者を置かなければならない。

- 簡易専用水道における水の汚染を防止するための管理基準は、水道事業者が定める。

- 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいう。

【 解答:4 】

スポンサーリンク

- サドル付分水栓は、配水管の管軸頂部にその中心線がくるように取り付け、給水管の取出し方向及びサドル付分水栓が管軸方向から見て傾きがないか確認する。

- サドル付分水栓の取り付けに際し、パッキンの離脱を防止するためサドル付分水栓を配水管に沿って前後に移動させてはならない。

- ストレッチャー(コア挿入機のコア取付け部)先端にコア取付け用ヘッドを取り付け、そのヘッドに該当口径のコアを差し込み、固定ナットで軽く止める。

- サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、ホース先端は下水溝などへ直接接続し確実に排水する。

【 解答:4 】

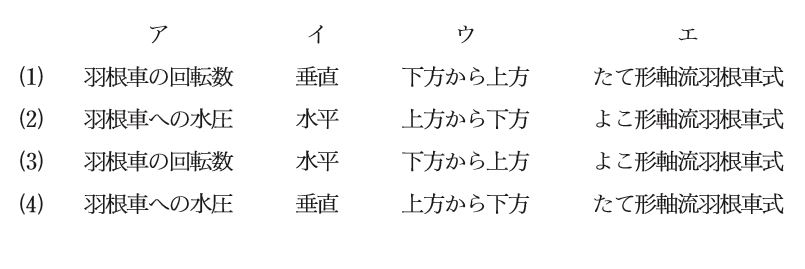

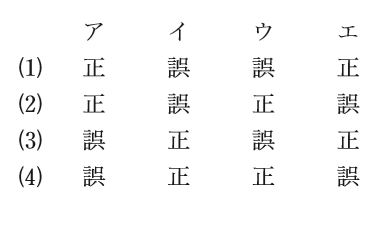

ア. 水道メータは、一般的に地中に設置するが、家屋の増改築等によって、検針や取替えに支障を生ずることがある。したがって、場所によっては地上に設置することも必要である。

イ. 水道メータの遠隔指示装置は、使用水量を正確に伝送するため定められた仕様に基づいたものを使用し、検針や維持管理が容易に行える場所に設置する。

ウ. 羽根車式水道メータは、性能や計量精度、耐久性を低下させることがないよう、水平または鉛直に取り付ける。

エ. 適正な計量を行うため、水道メータの器種(大口径の羽根車式など)によっては、水道メータの前後に所定の直管部を確保する。

- 1

- 2

- 3

- 4

【 解答:3 】

- 水道水は、無味無臭に近いものであるが、塩辛い味、苦い味、酸味等を感じる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので、飲用前に一定時間管内の水を排水しなければならない。

- 水道水が赤褐色又は黒褐色になる場合は、鋳鉄管、鋼管のさびが流速の変化、流水の方向変化等により流出したもので、使用時に一定時間排水すれば回復する。常時発生する場合は、管種変更などの措置が必要である。

- 衛生陶器で青い色に染まるような場合は、銅管などから出る銅イオンが脂肪酸と結びついて出来る不溶性の銅石鹸が付着している状況で起こるものである。この現象は、通常、一定期間の使用で銅管の内面に亜酸化銅の被膜が生成し起こらなくなる。

- 水道水が白色に着色した場合は、亜鉛メッキ鋼管の亜鉛が溶解していることが考えられ、使用時に一定時間管内の水を排水して使用しなければならない。

【 解答:1 】

- 酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所にあっては、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの、又は防食材で被覆すること。

- 漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水管は、非金属製の材質のものとするか又は絶縁材で被覆すること。

- 侵食形態としては全面侵食と局部侵食とがある。一般的に全面侵食は、大きな漏水事故につながるが、局部侵食は、侵食が局部に限定されるため漏水などの事故を引き起こすことはない。

- 自然侵食には、異種金属接触侵食、コンクリート/土壌系侵食、通気差侵食等のマクロセル侵食と、腐食性の高い土壌、バクテリアによるミクロセル侵食がある。

【 解答:3 】

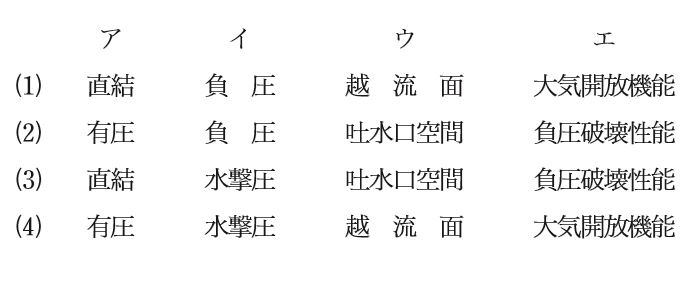

このため、逆流を生じるおそれのある箇所ごとに、[ ウ ]の確保、又は逆流防止性能や[ エ ]を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければならない。

【 解答:2 】

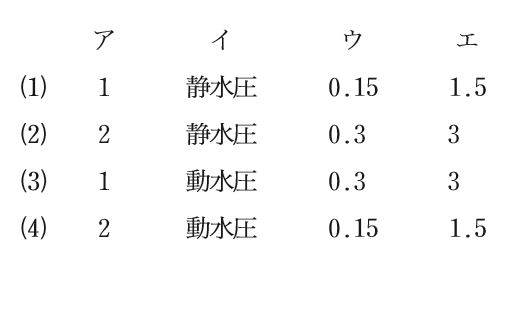

水質確認項目として、遊離残留塩素[ ウ ]mg/以上、臭気、味、色、濁りを確認する。

受水槽の現地検査においては、吐水口と[ エ ]との位置関係の確認を行うこと。

【 解答:2 】

ア. ガス管、下水道管等の埋設物に近接して掘削する場合は、道路管理者と協議のうえ、それらの埋設物に損傷を与えないよう防護措置などを講じる。

イ. 掘削にあたっては、工事場所の交通安全などを確保するため保安設備を設置し、必要に応じて交通整理員などの保安要員を配置する。

ウ. 舗装復旧は、埋戻し後直ちに仮復旧を施行し、本復旧施行までの間は、道路管理者の指示を受けたときに巡回点検する。

エ. 工事の施行によって生じた建設発生土や建設廃棄物は、法令やその他の規定に基づき、工事施行者が適正かつ速やかに処理する。

【 解答:4 】

- 建物の柱や壁等に添わせて配管する場合は、外力、自重、水圧等による振動やたわみで損傷を受けやすいため、管をクリップなどのつかみ金具を使用し、適切な間隔で建物に固定する。

- 構造物の基礎や壁等を貫通させて給水管を設置する場合は、貫通部に配管スリーブなどを設け、スリーブとの間隙を弾性体で充填し、管の損傷を防止する。

- 高水圧を生じるおそれのある場所には逆止弁を、貯湯湯沸器にあっては定流量弁及び定水位弁を設置する。

- 給水管を他の埋設管に近接して布設すると、漏水した際にサンドブラスト現象などにより他の埋設管に損傷を与えるおそれがあるため、原則として30cm以上離して配管する。

【 解答:3 】

- 道路部分に布設する全ての給水管には、明示テープ、明示シート等により管を明示しなければならない。

- 埋設管明示テープの地色は、道路管理者ごとに定められており、その指示に従い施工する必要がある。

- 埋設管明示シートは、管頂部上方の所定の深さに、任意の間隔をあけて断続的に布設する。

- 宅地部分においては、維持管理上明示する必要がある場合、布設時に管路及び止水用具のオフセットを測定し、将来的に布設位置が不明とならないようにする。

【 解答:4 】

ア. 掘削深さが1.5mを超える場合には、切取り面がその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、原則として土留工を施すものとする。

イ. 掘削深さが1.5m以内であれば、自立性に乏しい地山であっても、土留工を施すことなく掘削することができる。

ウ. 道路内における埋戻しは、指定された土砂を用いて、原則として厚さ30cmを超えない(路床部は20cmを超えない)各層ごとに十分締め固めなければならない。

エ. 道路以外の埋戻しは、発生土を用いて、原則として厚さ50cmを超えない層ごとに締め固める。

【 解答:1 】

ア. 元止め式瞬間湯沸器

イ. 散水栓

ウ. 自動食器洗い器

エ. 受水槽用ボールタップ

- アとウ

- アとエ

- イとウ

- イとエ

【 解答:3 】

【 解答:4 】

ア. 水撃限界性能基準は、給水用具の止水機構が急開放する際に生じる水撃作用により、給水装置に破壊などが生じることを防止するためのものである。

イ. 水撃限界性能基準の適用対象は、水撃作用を生じるおそれのある給水用具であり、水栓、ボールタップ、電磁弁、元止め式瞬間湯沸器等がこれに該当する。

ウ. 水撃限界性能基準は、水撃発生防止仕様の給水用具であるか否かの判断基準であり、水撃作用を生じるおそれのある給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない。

エ. 水撃限界性能基準では、湯水混合水栓などにおいて同一の仕様の止水機構が水側と湯側に付いているような場合は、いずれか一方の止水機構について試験を行えばよい。

【 解答:4 】

- 配水管の流速に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

- 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

- 水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

- 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

【 解答:1 】

ア. 1.75MPaという試験水圧は、通常の使用状態における水圧、ウォータハンマによる水撃圧等を考慮し、現在の日本の水道の使用圧力において給水装置に加わり得る最大水圧として設定されている。

イ. 試験水圧を加える時間については、1分間で変形、破損が認められなければ、それ以上試験を行っても結果はほぼ変わらず、また、水漏れが起こっている場合には、1分以内に確認できるという経験則に基づき1分間が採用されている。

ウ. 判定基準にいう変形」は、あくまでも異常な形状の変化を指すものであり、例えばフレキシブル継手などに水圧を加えたときに、その仕様の範囲内において形状が変化しても、ここでいう変形」には該当しない。

エ. 耐圧性能基準は、水道の水圧により給水装置に水漏れ、破壊等を生じることを防止するためのものであり、安全性確保のため最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具にも適用される。

【 解答:1 】

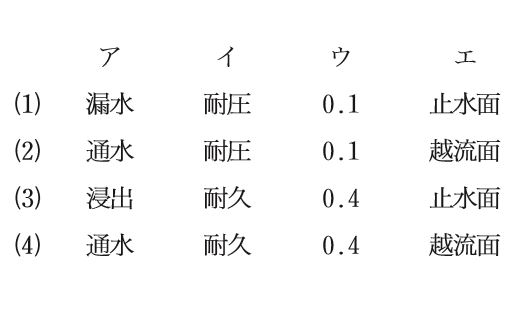

- 耐久性能試験に用いる弁類の開閉回数は、型式承認基準に準じて100万回(弁の開及び閉の動作をもって1回と数える)としている。

- 水栓やボールタップについては、通常故障が発見しやすい個所に設置されており、耐久の度合いは消費者の選択に委ねることができることから、耐久性能基準の適用対象外である。

- 弁類(耐寒性能が求められるものを除く)は、耐久性能試験により開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、浸出性能及び逆流防止性能を有するものでなければならない。

- 耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択、又は設置・交換できる弁類に適用することとしている。

【 解答:2 】

- 逆止弁は、二次側から水撃圧などの高水圧が加わった時に、水の逆流が防止できることが確認できれば、低水圧での試験は行わなくてもよい。

- 減圧式逆流防止器は、逆流防止性能と負圧破壊性能を併せ持つ装置であり、両性能を有することを要件としている。

- 逆流防止性能基準の適用対象は、逆止弁、減圧式逆流防止器及び逆流防止装置を外部に備えた給水用具である。

- 逆流防止性能基準は、給水装置を通じての水道水の逆流により、水圧が変化することを防止するためのものである。

【 解答:2 】

- 耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であり、凍結のおそれがある場所において使用される給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない。

- 耐寒性能基準においては、凍結防止の方法は水抜きに限定している。

- 低温に暴露した後確認すべき性能基準項目から浸出性能を除いたのは、低温暴露により材質等が変化することは考えられず、浸出性能に変化が生じることはないと考えられることによる。

- 凍結のおそれがある場所に設置されている給水装置のうち弁類にあっては、耐寒性能試験により零下20度プラスマイナス2度の温度で24時間保持したのちに通水したとき、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものでなければならない。

【 解答:3 】

- 負圧破壊性能基準に適合することが求められる給水用具には、バキュームブレーカ、負圧破壊装置を内部に備えた給水用具及び吐水口一体型給水用具がある。

- 吐水口一体型給水用具には、ボールタップ付きロータンク、ウォータークーラ、貯蔵湯沸器等がある。

- バキュームブレーカの判定基準では透明管内の水位の上昇が75mmを超えないこととしている。

- 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具については、負圧破壊装置を給水用具から取り外して試験をしてはならない。

【 解答:4 】

- シャワーヘッド、水栓のカランは、耐圧性能基準の適用対象外である。

- 飲用、ふろ用、洗髪用の水栓、水洗便所のロータンク用ボールタップ等の末端給水用具は浸出性能基準の適用対象である。

- 耐久性能試験は、電磁弁には適用されるが、減圧弁、安全弁(逃し弁)、逆止弁、及び空気弁は適用外である。

- 浄水器は、耐圧性能基準、浸出性能基準及び耐久性能基準を満たす必要がある。

【 解答:1 】

スポンサーリンク

ただし、2LDK1戸当たりの居住人員は3人、3LDK1戸当たりの居住人員は4人とし、1人1日当たりの使用水量は250とする。

- 50m3~75m3

- 75m3~100m3

- 100m3~125m3

- 125m3~150m3

【 解答:1 】

【 解答:4 】

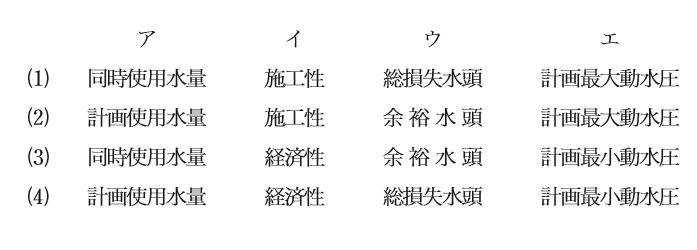

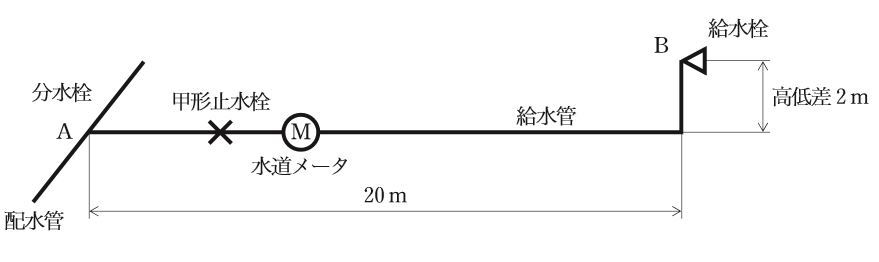

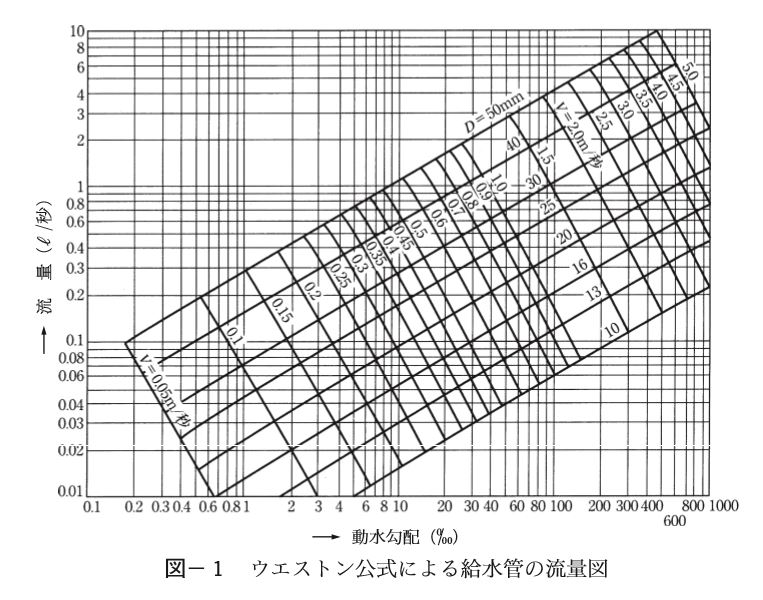

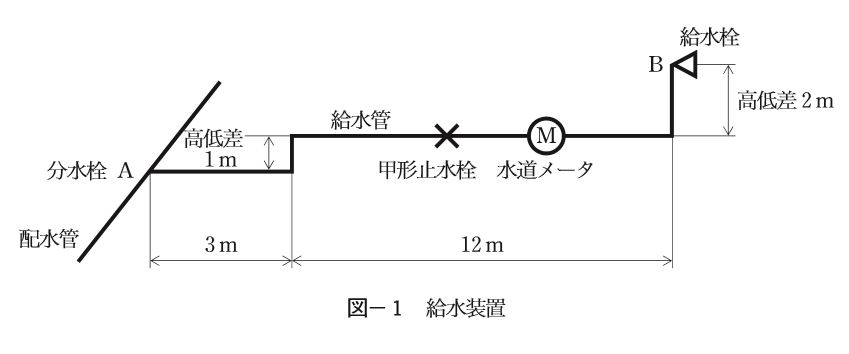

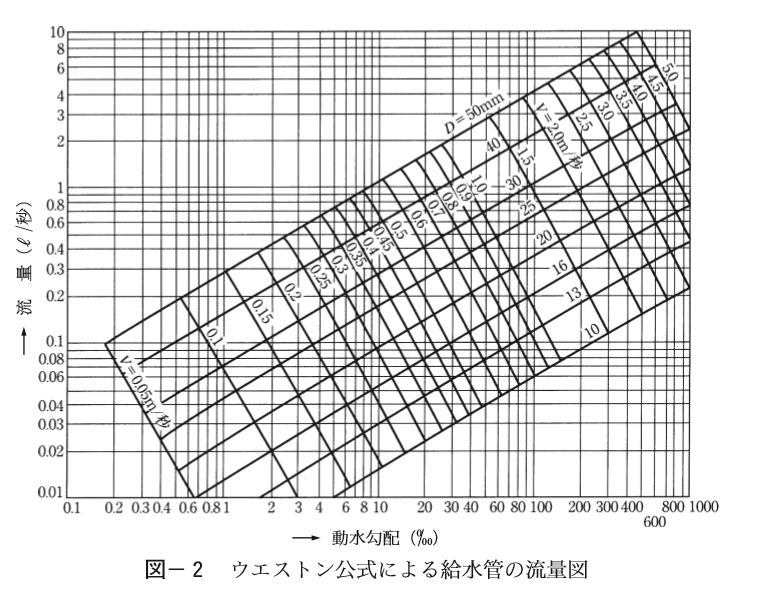

なお、計算に用いる数値条件は次のとおりとし、給水管の流量と動水勾配の関係は、図-1を用いて求めるものとする。

- 給水管の口径20mm

- 分水栓、甲形止水栓、水道メータ及び給水栓並びに管の曲がりによる損失水頭の合計6m

- A地点における配水管の水圧水頭として20m

- 0.2L / 秒

- 0.4L / 秒

- 0.6L / 秒

- 0.8L / 秒

【 解答:2 】

【 解答:1 】

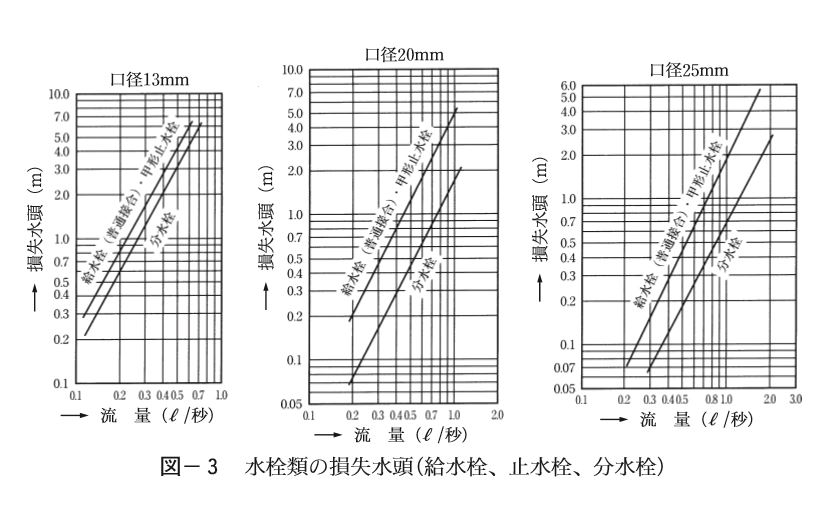

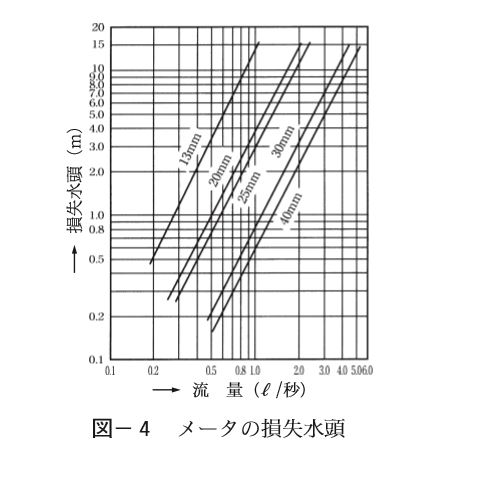

ただし、計算に当たってA~Bの給水管の摩擦損失水頭、分水栓、甲形止水栓、水道メータ及び給水栓の損失水頭は考慮するが、曲がりによる損失水頭は考慮しないものとする。また、損失水頭等は、図-2~図-4を使用して求めるものとし、計算に用いる数値条件は次のとおりとする。

- A点における配水管の水圧水頭として30m

- 給水管の流量0.6秒

- A~B間の給水管、分水栓、甲形止水栓、水道メータ及び給水栓の口径20mm

- 17m

- 20m

- 23m

- 26m

【 解答:1 】

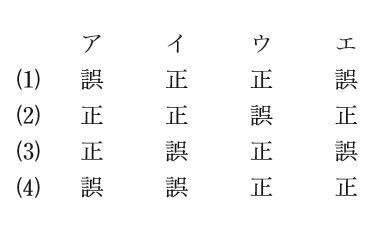

ア. 主任技術者は、調査・計画段階で得られた情報に基づき、また、計画段階で関係者と調整して作成した施工計画に基づき、最適な工程を定め、それを管理しなければならない。

イ. 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行うこととされているが、その職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告しなければならない。

ウ. 主任技術者は、給水装置工事の技術上の管理を行うこととされているが、この技術上の管理とは、給水装置工事の事前調査から計画、施工及び竣工検査までに至る一連の工事過程の全体について技術上の統括管理を行うことである。

エ. 主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理及び給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行うため、主任技術者が自ら工事の施行に従事してはならない。

【 解答:3 】

ア. 工事記録については、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存することができる。この記録は工事完了前の記録であるため、工事完了後3年以内に正式な工事記録を作成し、保存しなければならない。

イ. 工事記録の作成は、施行した給水装置工事について指名された主任技術者に行わせることになるが、主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい。

ウ. 主任技術者は、給水装置工事の記録として給水装置の構造及び材質の基準への適合性に関する記録を整備しなければならないが、その記録は竣工検査の結果のみでよいとされており、工程ごとの作業結果の記録は義務付けられていない。

エ. 主任技術者は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。

【 解答:2 】

- 構造・材質基準に関する省令には、水道水の安全などを確保するために、耐圧、浸出等、水撃限界、防食、逆流防止、耐寒、耐久の7項目の性能に係る基準が定められている。

- 給水装置工事主任技術者は、給水装置が構造・材質基準に適合するように技術上の管理を行わなければならない。

- 給水装置工事主任技術者は、給水用具を設置する際、当該給水用具が構造・材質基準に適合した製品であるかどうかを、第三者認証品及びJIS規格品であれば認証マーク等により確認し、自己認証品である場合は、製造者に適合品であることの証明書を提出させることなどにより、適合した製品であることを確認した後に工事を行わなければならない。

- 指定給水装置工事事業者は、給水用具の設置にあたっては、水道事業者へ工事の届出を行わなければならない。なお、受水槽方式から直結給水方式への改造工事については届出の必要はない。

【 解答:4 】

ア. 主任技術者は、給水装置工事を適切に行わず、水道法に違反したときは、厚生労働大臣から主任技術者の免状の返納を命じられることがある。この場合、工事事業者が行った当該主任技術者の選任は効力を失うことになる。

イ. 工事事業者の指定の取り消しは、水道法の規定に基づく事由に限定するものではない。水道事業者は、条例などの供給規程により当該給水区域だけに適用される指定の取消事由を定めることが認められている。

ウ. 工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から30日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

エ. 水道事業者より工事事業者の指定を受けようとする者は、当該水道事業者の給水区域について工事の事業を行う事業所の名称及び所在地等を記載した申請書を、水道事業者に提出しなければならない。この場合、事業所の所在地は当該水道事業者の給水区域内でなくともよい。

【 解答:1 】

ア. 給水装置用材料が使用可能か否かについては、構造・材質基準に適合しているか否かであり、消費者、指定給水装置工事事業者及び水道事業者等が判断することとなっている。この判断のための資料として厚生労働省では、全国的に利用できるデータベースを構築し、製品ごとの性能基準への適合性に関する情報を集積し利用者に提供している。

イ. 給水管及び給水用具が構造・材質基準に適合する製品であることを証明する方法としては、製造業者などが自らの責任で証明する自己認証と製造業者などが第三者機関に証明を依頼する第三者認証がある。

ウ. 構造・材質基準は、日本製の給水管や給水用具に適用する基準である。輸入された給水管や給水用具は、規制緩和及び国際整合化の観点から、ISO(国際標準化機構)の基準を満たしていることが必要とされ、日本の構造・材質基準は適用されないこととなる。

エ. 第三者認証機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、基準適合製品が安定、継続して製造されているか否かなどの検査を行って基準の適合性を認証する。

- 1

- 2

- 3

- 4

【 解答:1 】

ア. 給水装置は、水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で構成され、給水管から取り出して設けた給水管はこれにあたらない。

イ. 容易に取り外し可能な状態で接続されているゴムホースなどは、給水装置に含まれない。

ウ. 水道法により水道事業者は供給規程を定めることになっており、この供給規程では給水装置工事の費用は、原則として当該給水装置の新設又は撤去は水道事業者が、改造又は修繕は需要者が負担することとしている。

エ. マンションにおいて、給水管を経由して水道水をいったん受水槽に受けて給水する設備でも、戸別に水道メータが設置されている場合は、給水装置にあたる。

【 解答:2 】

ア. 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管は、鋼管の内面に耐熱性硬質塩化ビニルをライニングした管である。耐熱性に優れているので、85°Cを超える給湯配管にも適している。

イ. 架橋ポリエチレン管は、耐熱性、耐寒性及び耐食性があり、軽量で柔軟性に富んでおり、管内にスケールが付きにくく流体抵抗が小さい。

ウ. 硬質塩化ビニル管は、引張強さが比的大きく、耐食性があり、特に耐電食性が大である。しかし、直射日光による劣化や温度の変化による伸縮性があるので配管において注意を要する。

エ. ダクタイル鋳鉄管は、性に富み衝撃に強く、強度及び耐久性に優れているので、異形管の接合箇所に管防護はいらない。

【 解答:3 】

- 給水栓の一種であるボールタップには、一般型ボールタップと副弁付定水位弁があり、小口径ボールタップを副弁として組み合わせている副弁付定水位弁は、ウォータハンマを生じやすい。

- 止水栓は、給水の開始、中止及び装置の修理その他の目的で給水を制限または停止するために使用する給水用具であり、甲形止水栓、ボール止水栓、仕切弁、玉形弁等がある。

- 給水栓は、給水装置において給水管の末端に取り付けられ、水を出したり、止めたりする給水用具であり、用途に応じて多種多様のものがある。

- 分水栓は、配水管から給水管を取り出すための給水用具であり、水道用分水栓のほか、配水管に取り付けるサドル機構と止水機構を一体化した構造のサドル付分水栓等がある。

【 解答:1 】

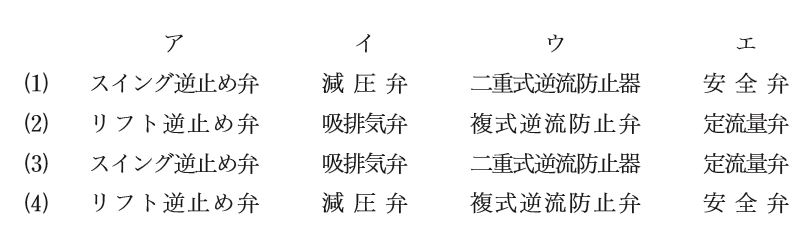

- [ ア ]は、弁体が弁箱又は蓋に設けられたガイドによって弁座に対し垂直に作動し、弁体の自重で閉止の位置に戻る構造のものである。また、弁部にばねを組み込んだものや球体の弁体のものもある。

- 管内に停滞した空気を自動的に排出する機能と、管内に負圧が生じた場合に自動的に吸気する機能を併せもつ給水用具を[ イ ]という。

- [ ウ ]は、個々に独立して作動する二つの逆流防止弁が組み込まれ、その弁体はそれぞればねによって弁座に押しつけられているので二重の安全構造である。

- ばね、オリフィス、ニードル式等による流量調整機能によって、一次側の圧力にかかわらず流量が一定になるように調整する給水用具を[ エ ]という。

【 解答:2 】

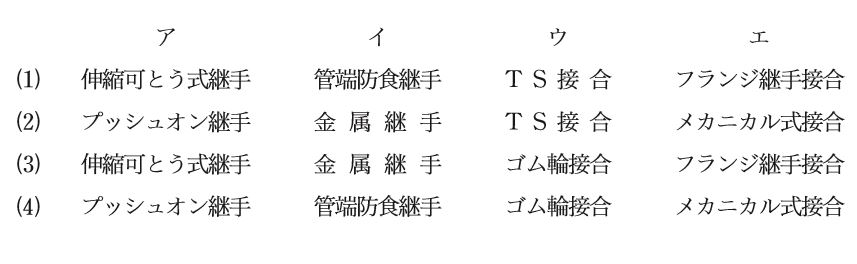

- ダクタイル鋳鉄管の接合に用いる継手は多種類あるが、一般に給水装置工事ではメカニカル継手、[ ア ]及びフランジ継手の3種類がある。

- 樹脂被覆鋼管は、管の内・外面に種々のライニングを施し、腐食防止を目的とした複合管であり、ねじ接合部の腐食防止には[ イ ]が最も効果がある。

- 硬質塩化ビニル管の接合方法には、ダクタイル鋳鉄製の継手を用いる[ ウ ]がある。

- ポリブテン管の接合方法としては、[ エ ]、電気融着式接合、熱融着式接合がある。

【 解答:4 】

【 解答:4 】

【 解答:1 】

ア. 電子式自動水栓は、赤外線ビームと電子式制御装置との働きにより、給水用具に手を触れずに吐水、止水ができるものである。

イ. 自閉式水栓は、ハンドルから手を離すと水が流れたのち、ばねの力で自動的に止水するものである。

ウ. 手洗衛生洗浄弁は、押棒を上げ一定時間経過すると自動閉止する機構のものである。

エ. 湯屋カランは、ハンドルを押している間は水がでるが、ハンドルから手を離すと自動的に止水するものである。

【 解答:4 】

ア. ロータンクの故障で水が出ないので原因を調査した。その結果、ストレーナに異物が詰まっていたので、新しいフロート弁に交換した。

イ. 受水槽のオーバーフロー管から水が連続して流出していたので原因を調査した結果、ボールタップの弁座の損傷が見られたため、ボールタップを取り替えた。

ウ. 水栓の水の出が悪いので原因を調査した。その結果、水栓のストレーナにごみが詰まっていたので、水栓を取り外し、ストレーナのごみを除去した。

エ. 湯沸器にはいろいろな種類があり、その構造も複雑である。故障が発生した場合は、需要者が修理することは困難かつ危険であり、簡易なもの以外は、製造業者に修理を依頼する。

【 解答:3 】

ア. 直結加圧形ポンプユニットの設置位置は、保守点検及び修理を容易に行うことができる場所とし、これに要するスペースを確保する必要がある。

イ. 直結加圧形ポンプユニットの圧力タンクは、停電によりポンプが停止したとき、蓄圧機能により圧力タンク内の水を供給することを目的としたものである。

ウ. 直結加圧形ポンプユニットは、通常、加圧ポンプ、制御盤、圧力タンク、副弁付定水位弁をあらかじめ組み込んだユニット形式となっている場合が多い。

エ. 加圧ポンプは、うず巻ポンプ、多段遠心ポンプ等に電動機を直結したものであり、ポンプの故障や保守点検の際の断水を避けるため複数のポンプで構成され、自動的に切り替わるようになっている。

【 解答:1 】

スポンサーリンク

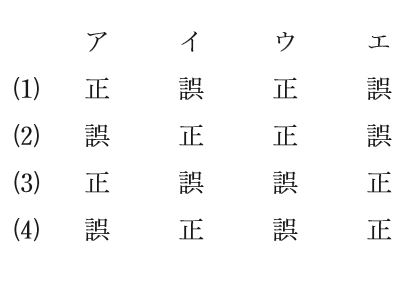

ア. 宅地内の給水装置工事は、道路内の工事と異なり通行などに影響がないため、安全管理は特に必要ない。

イ. 宅地内の給水装置工事の内容によっては、建築業者などとの調整が必要となることもある。

ウ. 宅地内の給水装置工事は、工事箇所の給水区域の水道事業者の給水条例などを十分理解し行う必要がある。

エ. 水道メータ以降の給水装置工事は、水道事業者の給水条例などで規定されているため、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令は適用されない。

- 1

- 2

- 3

- 4

【 解答:2 】

ア. 近くに高圧配線、変電設備があるときには危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ずさく、囲い、覆い等の感電防止措置を講じる。

イ. 仮設の電気工事は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令などにより電気技術者が行わなければならない。

ウ. 感電事故防止のために、電力設備に配線用しゃ断器を設置する。

エ. 水中ポンプその他の電気関係器材は、常時の点検は必要なく、故障したときに補修を行えば安全に作業できる。

【 解答:4 】

- 建設業の許可に、有効期限の定めはなく、廃業の届出をしない限り有効である。

- 給水装置工事を請け負うことを営業とする者の建設業の許可業種区分は、土木工事業である。

- 建設工事をすべて直営施工する者は、請負金額の大小にかかわらず、一般建設業の許可で工事を請け負うことができる。

- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

【 解答:3 】

- 発注者から直接管工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が500万円以上になる場合においては、当該工事現場に監理技術者を配置しなければならない。

- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

- 工事1件の請負代金の額が500万円以上の管工事を地方公共団体から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情がある建設工事にあってはこの限りでない。

- 給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業の経営事項審査における技術的能力の評価の対象である。

【 解答:1 】

ア. 作業場に設置するさくなどは、その作業場を周囲から明確に区分し、公衆の安全を図るものであり、作業環境と使用目的によって構造を決定すべきものである。

イ. 道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する正面から車両を出入りさせなければならない。

ウ. 道路上に設置した作業場内には、作業用車両のほか、緊急連絡用のための車両1台を常時駐車させておかなければならない。

エ. 施工者は、道路管理者及び所管警察署長の指示するところに従い、道路工事現場における標示施設等の設置基準」による道路標識、標示板等で必要なものを設置しなければならない。

- 1

- 2

- 3

- 4

【 解答:2 】

- 事業者は、当該作業を行う場所の作業環境測定の記録を3年間保存しなければならない。

- 事業者は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

- 事業者は、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させるときに、人員を点検しなければならない。

- 事業者は、当該作業を行う場所において酸素欠乏のおそれが生じたときは、作業の状況を監視し、異常があったときに労働者に通報する者を置かなければならない。

【 解答:4 】

- コンクリートへの埋設などにより腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずる。

- いかなる場合においても、構造耐力上主要な部分を貫通して配管してはならない。

- 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。

- エレベーターに必要な配管設備を除いて、エレベーターの昇降路内に給水その他の配管設備を設置してはならない。

【 解答:2 】

- 給水タンク内部に飲料水以外の配管設備を設置する場合は、さや管などにより防護措置を講じる。

- 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接的な連結とならないように止水栓などで仕切らなくてはならない。

- 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなど有効な水の逆流防止のための措置を講じる。

- 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の構造物と兼用するときは、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じる。

【 解答:3 】

ア. 給水管の口径を変更しない工事であっても、埋設ルートを変更する工事は、指定給水装置工事事業者が施行しなければならない。

イ. 貯湯湯沸器を設置する工事は、指定給水装置工事事業者以外の工事事業者が施行してもよい。

ウ. 新たに単独水栓を1栓設置する増設工事は、指定給水装置工事事業者以外の工事事業者が施行してもよい。

エ. 既設の単独水栓を製造業者の異なる単独水栓に取り替える工事は、指定給水装置工事事業者以外の工事事業者が施行してもよい。

【 解答:1 】

ア. 指定給水装置工事事業者は、配水管から分岐して給水管を設ける工事などを施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事又は監督させなければならない。

イ. 工法及び工期については、給水装置工事主任技術者の判断で決定することができる。

ウ. 指定給水装置工事事業者は、構造及び材質が指定されている場合は使用材料について水道事業者に確認し、適切な工事を行わなければならない。

エ. 当該工事に従事する者が配管工事を施行するときには、給水装置工事主任技術者が現場で監督しなければならない。

【 解答:3 】